イチオシTOCIPS

なかでも選りすぐりの「イチオシ」をセレクトしました。

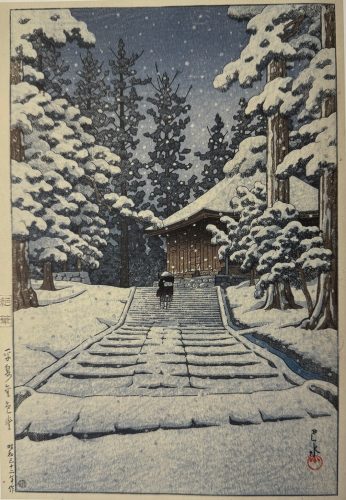

川瀬巴水「平泉金色堂」1957年(「川瀬巴水作品集 増補改訂版」/ 東京美術 より)

川瀬巴水「平泉金色堂」1957年(「川瀬巴水作品集 増補改訂版」/ 東京美術 より) 川瀬巴水「旅と郷愁の風景」展図録より /大田区立郷土博物館

川瀬巴水「旅と郷愁の風景」展図録より /大田区立郷土博物館

Travel poet Hasui Kawase

旅情詩人 川瀬巴水

Hasui Kawase became a disciple of Kiyokata Kaburagi in 1910. Encountered Shinsui Ito's ``Eight Views of Omi'' and entered the world of printmaking. In the Great Kanto Earthquake of 1923, his sketchbook and other documents were destroyed in a fire, and Ichiji sank into the depths of despair. However, after that, he sketched all over the country and created works that emphasize the brightness and vividness of colors.

川瀬巴水は、1910年に27歳で鏑木清方に入門。同門の伊東深水「近江八景」の版画に出会い版画の世界に入りました。順風満帆と思われた創作活動でしたが、1923年の関東大震災で写生帖など焼失し、一次は失意の底に沈みました。しかしその後全国各地を写生し、新たに色彩の明るさや鮮やかさを強調する作品を創作。「平泉金色堂」は、巴水が胃がん療養中に筆を取り、未完のまま絶筆となった作品です。死後に版元の渡邊庄三郎によって仕上げられました。

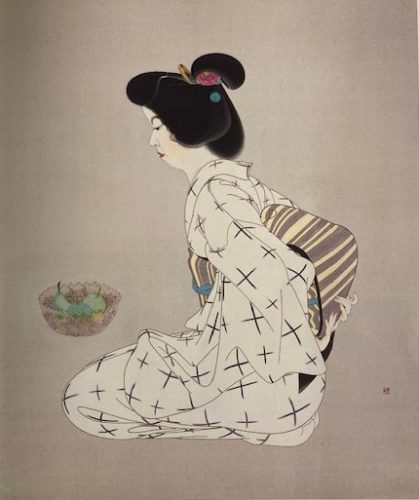

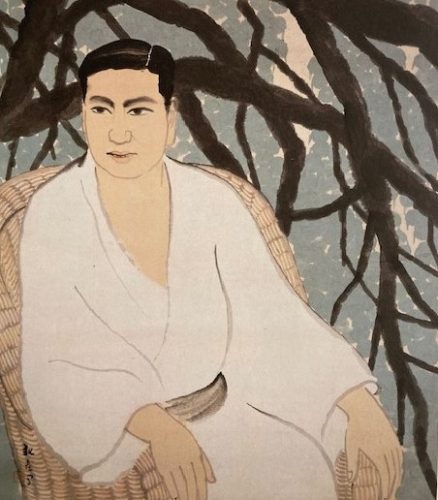

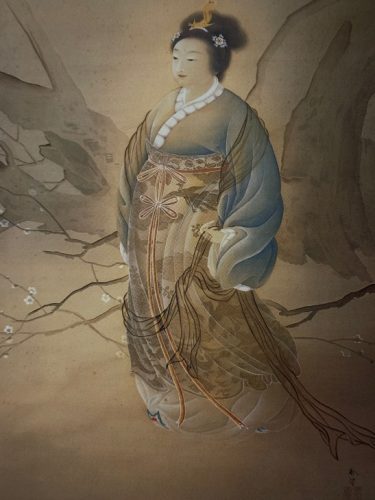

速水御舟「女二題・其一」1931年(福島県立美術館所蔵、 東京美術「アート・ビギナーズ・コレクション」より))

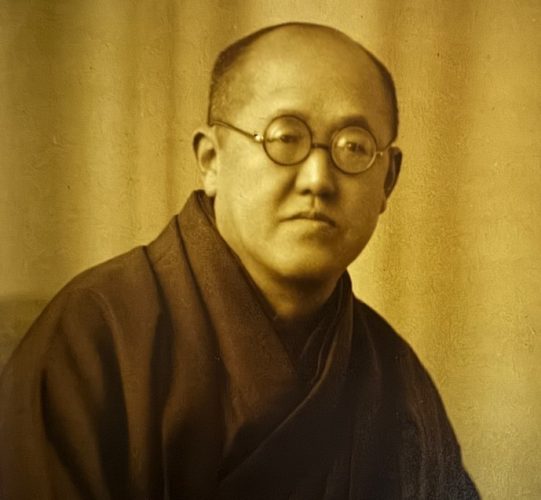

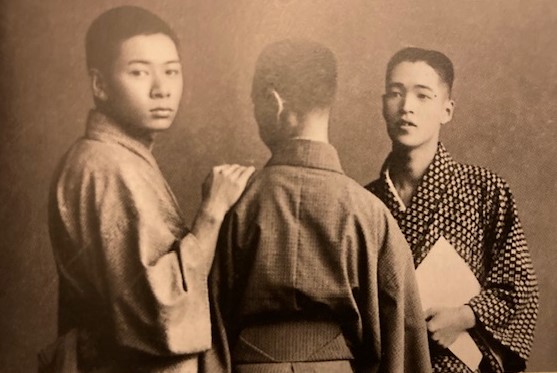

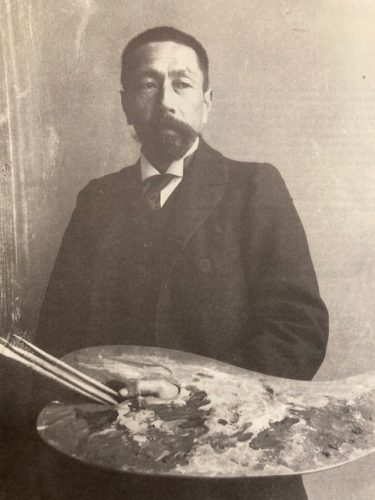

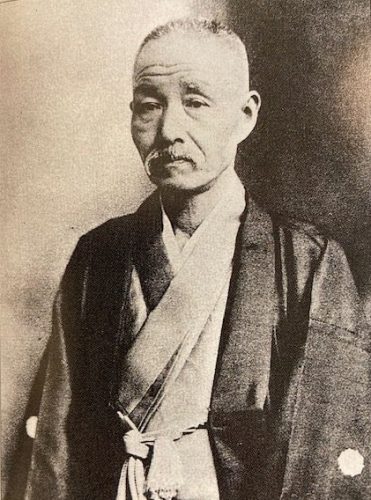

速水御舟「女二題・其一」1931年(福島県立美術館所蔵、 東京美術「アート・ビギナーズ・コレクション」より)) 1911年速水御舟(左)と、画塾仲間の牛田鶏村(中)、小茂田青樹(右)(左同書籍より)

1911年速水御舟(左)と、画塾仲間の牛田鶏村(中)、小茂田青樹(右)(左同書籍より)

Gyoshu Hayami Continued to be at the forefront of modern Japanese art

速水御舟 近代日本美術の先頭を走り続けた

Gyoshu Hayami enrolled in Kaede Matsumoto at Angado Juku and met Shiko Imamura. It was Gyoshu youth. Shiko admired Sotatsu Tawaraya and used a free and lively painting style that incorporated Impressionism and Yamato-e, which Gyoshu also learned from. '' Dancing Flames'' and '' Two Women'' after returning to Europe, he produced a series of works ranging from realistic depictions to human expressions.

速水御舟は、安雅堂塾の松本楓湖に入門し今村紫紅と出会いました。「紅児会」や紫紅の結成した「赤曜会」にも参加するなど、紫紅の後を必死に追いかけた御舟の青春時代でした。紫紅は俵屋宗達を敬愛し、印象派や大和絵を取り入れた自由で闊達な画法でしたが、それを御舟も学びました。30代前半に、代表作になる「炎舞」や、ヨーロッパ帰国後の「女二題」など、写実的描写から人物表現など幅広い作品を生み出しました。

前田青邨「細川ガラシャ夫人」1974年(「新潮日本美術文庫36」より)

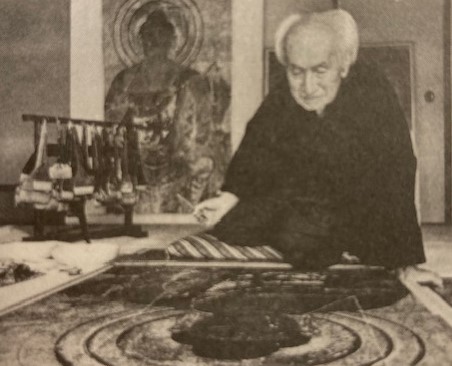

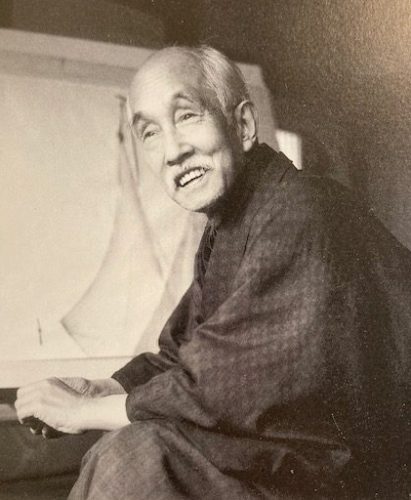

前田青邨「細川ガラシャ夫人」1974年(「新潮日本美術文庫36」より) 前田青邨 1967年(左 同書籍より)

前田青邨 1967年(左 同書籍より)

Studying the modernization of Japanese painting with friends Ⅱ

Seison Maeda

日本画の近代化を友と研鑽Ⅱ 前田青邨

Seison Maeda was born in 1885. At the age of 16, he entered Hanko Kajita, learned from Kokei Kobayashi, the head of the school, and then entered Kojikai with Kokei. In 1922, Seison traveled to Europe with Kokei as an exchange student at the Japan Art Institute, where he spent 50 days at the British Museum making copies and honing his skills. In later years, Seison painted a series of portraits of people, and the ``Portrait of Madame Hosokawa Garasha,'' commissioned by the Roman Curia, was painted by Seison at the age of 89, and it is a work that gives a sense of divinity.

前田青邨は1885年生まれ。16歳で梶田半古に入門、塾頭格の小林古径から学び、その後古径と「紅児会」入門。1922年に青邨は、古径とともに日本美術院の留学生としてヨーロッパへ渡り、大英博物館で50日間模写を行うなど研鑽を積みました。後年は人物の肖像画を次々と描き、ローマ教皇庁から依頼された「細川ガラシャ夫人」は、青邨が89歳で描いたものですが、神々しさを感じさせられる作品となっています。

小林古径「加賀鳶」1909年(朝日新聞社生誕110年記念 図録より)

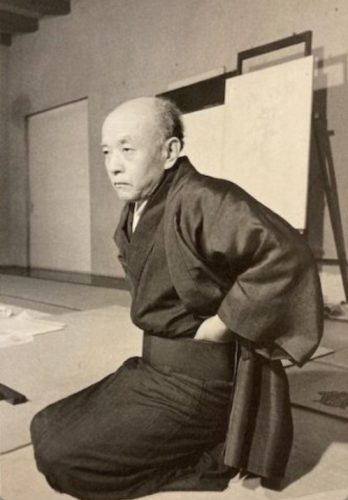

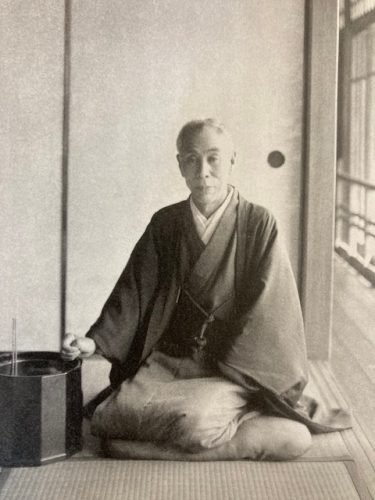

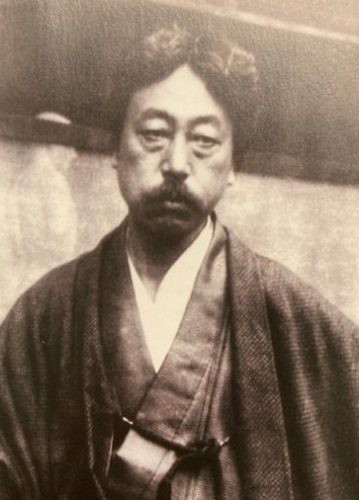

小林古径「加賀鳶」1909年(朝日新聞社生誕110年記念 図録より) 小林古径 1949年(左 同図録より)

小林古径 1949年(左 同図録より)

Studying the modernization of Japanese painting with friends Ⅱ

Kokei Kobayashi

日本画の近代化を友と研鑽Ⅱ 小林古径

Kokei Kobayashi was born in 1883. At the age of 16, he studied under Hanko Kajita, and later joined Kojikai, where he established the foundation with fellow student Seison Maeda. Afterwards, he and Seison were involved in the revival of the Japan Art Institute, which had lost its respected Tenshin Okakura, and produced a series of works."Kaga Tobi'' was exhibited at the Japan-British Exhibition held in London in 1910.It is said that Sankei Hara particularly admired"Poppies". In 1922, Kokei went to Europe as a student at the Japan Art Institute, where he departed from conventional Western realism and perfected his own unique Kokei technique, which could be called ``neoclassicism,'' incorporating techniques from classical Eastern painting.

小林古径は1883年生まれ。16歳で梶田半古に学び、安田靫彦と今村紫紅のいる「紅児会」に入会、同門の前田青邨とともに基礎を確立しました。その後、尊敬する岡倉天心を失った「日本美術院」の再興に青邨とともに携わり、次々と制作。「加賀鳶」は1910年ロンドンで開催された日英博覧会に出品。「罌粟」は、原三溪が賛嘆したと言われています。しかし1922年、日本美術院の留学生としてヨーロッパに渡った古径は、今までの西洋写実から離れ、東洋古典絵画の技法を取り入れた「新古典主義」と言える独自の古径技法を完成していきました。

安田靫彦「黄瀬川陣」上:右隻 1941年/下:左隻 1941年 ( 東京国立近代美術館所蔵 図録より)

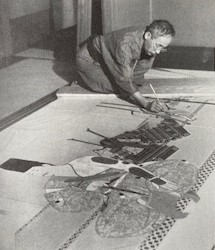

安田靫彦「黄瀬川陣」上:右隻 1941年/下:左隻 1941年 ( 東京国立近代美術館所蔵 図録より)  1941年 制作にのぞむ安田靫彦( 東京国立近代美術館 図録より)

1941年 制作にのぞむ安田靫彦( 東京国立近代美術館 図録より)

Studying the modernization of Japanese painting with friends Ⅰ

Yukihiko Yasuda

日本画の近代化を友と研鑽Ⅰ 安田靫彦

Shiko-kai, founded by Yasuda Yukihiko, changed its name to Koji-kai when Shiko Imamura joined the group, and produced many important figures in the modernization of Japanese painting, such as Kokei Kobayashi, Seison Maeda, and Gyoshu Hayami. . In 1907, Yasuda Yukihiko was recognized by Okakura Tenshin and invited to the Japan Art Institute Research Institute, and Imamura Shiko was also recommended by Yukihiko, and Tenshin agreed to participate in the production at the institute. However, Shiko Imamura suddenly passed away at the young age of 35. Inheriting Shiko's will to innovate modern Japanese painting, Yukihiko devoted himself to the study of the classics, producing many works that gave history paintings and still life paintings a distinctive dignity, and lived a long life of 94 years.

安田靫彦がたち上げた「紫紅会」は、今村紫紅が入って「紅児会」に名を変え、小林古径、前田青邨、速水御舟など日本画の近代化に重要な人材を多く輩出しました。1907年、安田靫彦は岡倉天心に認められ、日本美術院研究所に招かれ、また今村紫紅も靫彦の推挙で、天心に研究所での制作を承諾されました。

しかし今村紫紅は35歳の若さで急逝。近代日本画の革新に闘志を燃やした紫紅の意思を受け継ぐように、靫彦は古典研究に専念し、歴史画や静物画などの作品を数多く生み出し、94歳の長寿を全うしました。

今村紫紅「時宗」1908年(東京国立近代美術館 図録より)

今村紫紅「時宗」1908年(東京国立近代美術館 図録より) 安田靫彦「今村紫紅像」1916年(東京国立博物館所蔵 図録より)

安田靫彦「今村紫紅像」1916年(東京国立博物館所蔵 図録より)

Studying the modernization of Japanese painting with friends Ⅰ

Shiko Imamura

日本画の近代化を友と研鑽Ⅰ 今村紫紅

In the early Meiji period, the modernization of Japanese painting by Tenshin Okakura and Ernest Fenollosa, who sought to break away from the conventionality of Japanese painting, began by taking the Kano school as its origin and making improvements to it. Yukihiko Yasuda was sensitive to these new movements and, together with Shiko Imamura, sought to modernize Japanese painting using Yamato-e as a starting point. Therefore, Shiko Imamura took on the challenge of new painting methods, freely incorporating Impressionist colors and Rinpa techniques. Yukihiko Yasuda gave Japanese paintings an easygoing style based on bright, rich colors and realism that could be called ``neoclassicalism.''

明治初期、因習的なものとなっていた日本画を打破しようとする岡倉天心とアーネスト・フェノロサによる日本画の近代化は、その当初原点を狩野派にとり、これに改良を加える形で始められていました。そうした新しい動きに敏感に反応した今村紫紅は安田靫彦とともに、大和絵を出発点として近代化を図っていきました。今村紫紅は、印象派の色彩や琳派の技法など自由に取り入れるた新画法に挑み、安田靫彦は「新古典主義」とも言える、明るく豊かな色彩と写実をふまえたおおらかな作風を日本画に与えました。

355年ぶりに建て替えられた神門

355年ぶりに建て替えられた神門 例大祭で献上された御献酒

例大祭で献上された御献酒

Saketoke no Kami of Ōyamazumi Shrine

大山祗神社の酒解神

The deity enshrined at Oyamazumi Shrine on Omishima Island in Imabari City, Ehime Prefecture is Oyamazumi no Okami, the elder deity of Amaterasu Omikami. When Konohanasakuya-hime no Mikoto gave birth to the child of Ninigi no Mikoto, Ōyamazumi no Ōkami, her father, is said to have made sake (Ame no Tamuzake) using rice provided by Ninigi no Mikoto and served it. This event is considered the beginning of sake brewing, and thus, Ōyamazumi no Ōkami is worshipped as Saketoke no Kami, and Konohanasakuya-hime no Mikoto as Saketokeno ko no Kami, both revered as deities of sake brewing. While Ōyamazumi Shrine is famous as a shrine of sea gods, mountain gods, and gods of war, it is also unexpectedly revered as the oldest shrine for brewing in Japan. During the annual grand festival, sake offerings are presented by breweries from all over the country.

愛媛県今治市の大三島にある大山祗神社の御祭神は、天照大神の兄神である大山積大神(おおやまづみのおおかみ)です。木花咲耶姫命(このはなのさくやひめのみこと)が天孫瓊瓊杵尊(てんそんににぎのみこと)との子を産んだとき、父神である大山積大神が天孫瓊瓊杵尊の作った米で天甜酒(あめのたむざけ)を造りふるまったとされています。酒造りのはじまりとなったことから、大山積大神を酒解神(さけとけのかみ)、木花咲耶姫命を酒解子神として、造酒の神として祀っています。海の神、山の神そして武の神として有名な大山祇神社ですが、意外なことに日本最古の醸造の神としても崇敬されています。毎年の例大祭では全国の醸造会社から御献酒が献上されています。

小平市「平櫛田中 彫刻美術館」に続く道にて

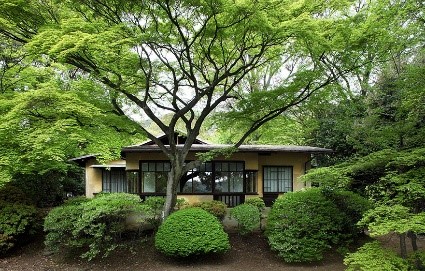

小平市「平櫛田中 彫刻美術館」に続く道にて 田中98歳の時に完成した「九十八叟院(きゅうじゅうはちそういん)」※叟は翁の意

田中98歳の時に完成した「九十八叟院(きゅうじゅうはちそういん)」※叟は翁の意

Denchu Hirakushi, a sculptor who continued to be active throughout his 106-year-old life

106歳の生涯で活躍し続けた彫刻家 平櫛田中

Sculptor Hirakushi Denchu is from Ibara City, Okayama Prefecture. He liked the climate of Tamagawa Josui and Musashino in Tokyo, and early on purchased land in Kodaira City as a future retreat. Currently located there are the Hirakushi Denchu Sculpture Museum and the Kyujuhachiso-in Memorial Hall. His masterpiece, ``Kagami-shishi,'' is a nearly 2-meter-long masterpiece modeled after the 6th generation Onoe Kikugoro.It took about 20 years to create and was completed when Denchu was 86 years old. Currently, due to the reconstruction of the National Theater in Tokyo, the work has returned to its hometown for the first time in 20 years and has been on display at the Hirakushi Denchu Art Museum in Ibara City, Okayama for about five and a half years.

彫刻家の平櫛田中は、岡山県井原市出身です。東京の玉川上水と武蔵野の風土を好み、将来の隠居場所として早いうちから小平市の土地を購入しました。そこに現在あるのが「平櫛田中彫刻美術館」と記念館「九十八叟院」です。代表作「鏡獅子」は6代目尾上菊五郎をモデルにした2メートル近い大作ですが、約20年かけて制作し、田中が86歳の時に完成しました。現在、東京の国立劇場の立て替えに伴い、地元に20年ぶりに里帰りし約5年半に渡って岡山県井原市の「平櫛田中美術館」に展示されています。

三輪山を御神体とする「大神神社」

三輪山を御神体とする「大神神社」 伊勢神宮の東側、二見興玉神社からの日の出

伊勢神宮の東側、二見興玉神社からの日の出

Yamato Kingdom and Ise

ヤマト王権と伊勢

After the mid-3rd century, when the Queen of Wa, Himiko, passed away, the Yamato kingdom was established at Matimuki, at the foot of Mt. Miwa in Nara. They became politically connected to a wide range of local ruling families. This can be seen in the large number of large keyhole-shaped tumuli that can be seen at the Matimuki ruins, which can be considered national projects at the time, and are spread throughout the area. Mt. Miwa, where the Yamato monarchy was located, has been worshiped since ancient times as the mountain where the sun rises and where the gods dwell, and Ise, located due east of Mt. Miwa, was chosen as the place where the sun rises. Ise Grand Shrine is dedicated to Amaterasu, the god of the sun.

倭の女王・卑弥呼が世を去った3世紀半ば以降、ヤマト王権が奈良の三輪山の麓「纏向」に誕生。広く各地の豪族と政治的に結びついていきました。それは纏向遺跡に多く見られる当時の国家プロジェクトとも言える巨大な前方後円墳が各地に広がっていたことでもわかります。ヤマト王権のあった三輪山は、神の宿る、日の昇る山として古くから崇拝され、三輪山の真東にある伊勢こそが日の出る鎮座地として選ばれました。伊勢神宮には、太陽の神、天照大神が祀られています。

大国主命を祀る出雲大社 他の神社とは左右逆のしめ縄

大国主命を祀る出雲大社 他の神社とは左右逆のしめ縄 2000年に発掘された直径3mの柱から想像した巨大神殿模型 (島根県立古代出雲歴史博物館より)

2000年に発掘された直径3mの柱から想像した巨大神殿模型 (島根県立古代出雲歴史博物館より)

Izumo Taisha Shrine and Yamato Kingdom

出雲大社とヤマト王権

In the latter half of the 3rd century, the Yamato monarchy in Makimuki built huge tumuli one after another, and the relationship between the Yamato government and Izumo seems to have deepened, as more than 40 keyhole-shaped tombs were built in Izumo. In Izumo, royal power was born in the Yayoi period, rice cultivation began, and thanks to the Tsushima Current, Izumo was the first to adopt the latest continental culture, so from the Yamato royal power's perspective, it seems that there were areas that needed attention. In addition, there is a theory that from the perspective of the Yamato kingdom, it was considered a terrifying place, a land of hell where the sun sets.

3世紀後半、纒向のヤマト王権は巨大な古墳を次々と築き、出雲にも前方後円墳などが40余築かれたように、ヤマト政権と出雲の関係が深くなっていったようです。出雲には弥生時代から王権が誕生し、稲作も始まり、対馬海流のお陰で先端の大陸文化を最初に取り入れていたため、ヤマト王権からすると注意を払うべき所あったようです。あわせて、ヤマト王権からみると「太陽の沈む、黄泉の国」とも言える恐ろしいところだとも考えられていたのでは、という説もあります。

入り口の石碑に「夢窓国師古道場」

入り口の石碑に「夢窓国師古道場」 岩盤をもちいた庭園は、書院庭園のさきがけだったそうです

岩盤をもちいた庭園は、書院庭園のさきがけだったそうです

A garden using bedrock to take advantage of the topography

Muso Soseki's 「Zuisenji Garden」

地形を活かし岩盤をもちいた庭 夢窓疎石「瑞泉寺庭園」

Muso Soseki (Musō Kokushi) was a Zen monk who also created many gardens. Muso Soseki's gardens are famous for Kyoto's Tenryu-ji Temple and Koke-dera Temple, but the Zuisenji Garden in Kamakura has a different texture from those gardens, and is a garden that is suited to the Kamakura stone bedrock, topography, and geology. The garden, which overturns the general concept of gardens expressed through plants, stones, and water, is surrounded by mountains on three sides, and is located in a location where you can see Mt. Fuji from the only open area to the west. A large cave was carved into the north bedrock, and the hole dug on the east side is said to have been a place for zazen meditation. The location, where Sagami Bay forms a natural pond at the base of Mt. Fuji, makes use of nature and represents the state of Zen, was probably an appropriate location for a dojo.

夢窓疎石(夢窓国師)は、禅僧であり、数々の作庭も行った人物です。夢窓疎石の作庭は、京都の天龍寺や苔寺が有名ですが、鎌倉にある「瑞泉寺庭園」はそれらと違った風合いを感じられる、鎌倉石の岩盤と地形や地質に即した庭園です。植栽や石、水で表現する庭園の一般的な概念を覆したような庭園は、三方を山に囲まれており、唯一開けた西側に富士山を望める場所にあります。北の岩盤に大きな洞を彫り、東側に掘った穴は座禅のための場所だったそうです。富士山の裾野に拡がる相模湾が『自然の池』となるその土地は、自然を活かし禅の境地をあらわしていて道場に相応しいと感じられる場所です。

国宝「東塔」奈良時代 創建時の東西双塔の現存は當麻寺だけです

国宝「東塔」奈良時代 創建時の東西双塔の現存は當麻寺だけです 国宝「西塔」平安時代

国宝「西塔」平安時代

「Taima Temple」ancient temple in Nara

奈良の古刹「當麻寺」

It was founded 1,400 years ago, and it is said that Prince Shotoku's younger brother, Prince Maroko, ran a temple in Kawachi before Taima Kunimi moved it to the foothills of Mt. The legend of Princess Chujo has been passed down at this temple, and it is said that Princess Chujo, with the blessings of Kannon Bodhisattva, wove a gigantic ``Tsuruori Taima Mandala'' with lotus thread dyed in five colors in one night. . This is the legend of the Taima Mandala, a national treasure that is said to have continued to teach people the teachings of the Pure Land through painting. It is said that Chusho Hime became a nun at Taima Temple, where women were not allowed at the time, and passed away to the Pure Land at a young age.Women were also able to pass there, and the temple became connected to the Amida faith and became a temple with a wide range of sects.

創建は1400年前と古く、聖徳太子の弟・麻呂子皇子が河内に営んだ寺を、當麻国見がこの二上山の麓の地に移したそうです。この寺には中将姫伝説が伝えられており、中将姫が観音菩薩の加護を得て、5色に染めた蓮糸で巨大な「綴織當麻曼荼羅」を一夜にして織り上げたと伝えられています。そして人々に現生浄土の教えを絵時きを通じて説き続けたという本尊としての国宝「當麻曼荼羅」の言い伝えです。当時女人禁制の當麻寺で尼僧となり若くして極楽浄土へと往生したと伝えられている中将姫は、女性も往生することができ、阿弥陀信仰とも結びついて幅広い宗派の寺になっていきました。

350段程の石段を登り楼門をくぐると奥に荘厳な佇まいの「金堂」

350段程の石段を登り楼門をくぐると奥に荘厳な佇まいの「金堂」 本尊・薬師如来像 (写真は「神護寺」図録より)

本尊・薬師如来像 (写真は「神護寺」図録より)

Jingoji Temple「神護寺」

Jingo-ji Temple was built in 824 when Takaosan-ji Temple, founded by Wake Kiyomaro, the chief architect of Heiankyo, was combined with Jingan-ji Temple in Kawachi. During the time of Takausan-ji Temple, Saicho and Kukai, two of the leading figures in Japanese Buddhism, entered the temple and deepened their faith through esoteric Buddhism, giving rise to a new style of Tendai and Shingon that replaced Nara Buddhism. The standing statue of Yakushi Nyorai, the main image with a history of about 1,200 years, is clearly different from the gorgeous ones of Nara Buddhism, and its sharp eyes, curved red lips, and heavy body give it a sense of severity and dignity. It is a powerful statue that praises people, and it is a simple and powerful statue made from a single piece of thatch from the esoteric Buddhism era.

神護寺は、平安京造営の最高責任者・和気清麻呂が創建した高雄山寺が、824年に河内の神願寺と一緒になって建立されたものです。高雄山寺の時代には日本仏教界を代表する最澄、空海がそれぞれ入山し、密教を通じて信仰を深め、天台、真言という奈良仏教に代わる新しい新風を起こした寺です。約1200年の歴史を持つ本尊・薬師如来立像は、奈良仏教の絢爛豪華なものとあきらかに相違し、鋭い眼差し、への字に結んだ赤い唇、重量感のある体軀は厳しさと威厳をたたえる力強い像であり、密教時代の簡素で力強い茅の一木造りの像です。

四天王寺の中門から五重塔、金堂、講堂を望む

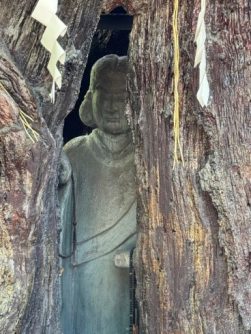

四天王寺の中門から五重塔、金堂、講堂を望む ムクの木に潜み逃れた聖徳太子像(厩戸皇子)。大聖勝軍寺にて

ムクの木に潜み逃れた聖徳太子像(厩戸皇子)。大聖勝軍寺にて

Osaka's old temple「Shitennoji」- Built over 1400 years ago -

大阪の古寺「四天王寺」 -今から1400年以上前に建立-

In ancient times, the Mononobe clan boasted a great power centered around Yao Kawachi, and its leader was Moriya Mononobe, who made use of unique magical techniques. The person who challenged Moriya was Soga Umako, a powerful family from Nara whose wife was Moriya's sister. Umako appointed Moriya as the head of an anti-Buddhist force against the Imperial Household, which was becoming increasingly interested in Buddhism at the time, and engaged the Imperial Household, including Prince Umado, in a fierce battle. Moriya died in what is now Morinomiya.

It is said that at the idea of Prince Umado, who believed that the head of the Moriya magic spell would bring great disaster, he carved out the Tamatsukuri cliff and built Shitennoji, Japan's first Buddhist temple to repose the souls of spirits. The current location is a temple that was later destroyed by woodpeckers and rebuilt in the ruins of Mt. Chausu.

古代の河内八尾中心に一大勢力を誇った物部氏、そのリーダーであった独特な呪術の技を生かした物部守屋。その守屋に挑んだのが守屋の妹を妻とした奈良の豪族蘇我馬子です。馬子は当時仏教への関心が高まってきていた皇室に反仏教勢力として守屋を旗頭に仕立て、厩戸皇子など皇室を引き込み激しい戦いを展開しました。守屋は今の森ノ宮で落命。呪術の守屋の首級は大きな災いをもたらすと、厩戸皇子の発案で玉造の崖を切り開き日本で初めての霊を鎮魂する仏教寺院「四天王寺」を建立したと伝えられています。現在の場所は、その後キツツキによって破壊された寺院を茶臼山の荒陵に再建されたものです。

「アリスの庭」と呼ばれる心地よい館内の中庭

「アリスの庭」と呼ばれる心地よい館内の中庭 市民の憩いの場所、台原森林公園にある「緑の風」

市民の憩いの場所、台原森林公園にある「緑の風」

Churyo Sato, the sculptor who created the city's brand

都市のブランドをつくり上げた彫刻家 佐藤忠良

Sendai, Miyagi Prefecture. The Sato Churyo Memorial Museum of Art is attached to the Miyagi Prefectural Museum of Art, located on the banks of the Hirose River. Sculptor Churyo Sato has deeply explored the relationship between society and art. With the theme of ``Sculpture Town Development Project,'' the cityscape that combines zelkova trees and sculptures has now become synonymous with Sendai. The museum is currently closed for renovations until July 2025, but his work can still be seen throughout the city.

宮城県、仙台市。広瀬川のほとりにある宮城県美術館に「佐藤忠良記念館」が併設されています。社会と美術の関わりを深く模索してきたのが彫刻家・佐藤忠良です。それまで「銅像」という形での彫刻はありましたが、「公共彫刻」という考えのもと彼は野外彫刻の設置を開拓しました。当時「裸の作品を屋外に設置するなんて‥」という声も多くあったそうですが、仙台市は‟彫刻のあるまちづくり事業“に取り組み、今ではケヤキ並木と彫刻が溶け込む街並みが仙台の代名詞です。現在美術館はリニューアル工事に伴い2025年7月頃まで休館していますが、その間も街中のいたるところで彼の作品を目にすることが出来ます。

柔らかな表情の間仕切り

柔らかな表情の間仕切り 新緑の中の聴竹居

新緑の中の聴竹居

Balance that resonates with your physical senses, Kouji Fujii 「Chochikukyo」

身体感覚に響くバランス、藤井厚二の「聴竹居」

This house was built in 1928 as the home of architect Kouji Fujii. With the idea of creating an architecture suited to Japan's climate, they continued to conduct various tests. We continued to look at Japan's environment and housing in the form of "experimental housing." At the time, Art Deco and modernist architecture were at the cutting edge, but buildings were built that valued Japan's unique architectural style rather than imitating Western ones, and took advantage of the beauty of natural materials such as wood, earth, and bamboo. It can also be described as a house with a balance that resonates with the senses of the body.

京都、大山崎。緑に囲まれた丘に建っている、木造のモダニズム建築「聴竹居(ちょうちくきょ)」。1928年に建築家・藤井厚二が自邸として建てた住宅です。藤井厚二は ‟日本の気候風土にあった建築を“という考えのもと様々な検証をし続け、日本の環境と住宅のありかたを「実験住宅」という形で検証し続けた建築家です。その当時はアールデコやモダニズム建築が最先端でしたが、欧米の真似ではない日本独自の建築様式を大切にし、木や土、竹などの自然の素材そのものの美しさを生かして造られています。建物の内部と外部の境界線が曖昧になり、季節によるうつろいの雰囲気と変化を体感できます。

身体感覚に響くバランス、といわれるのが納得できる住宅です。

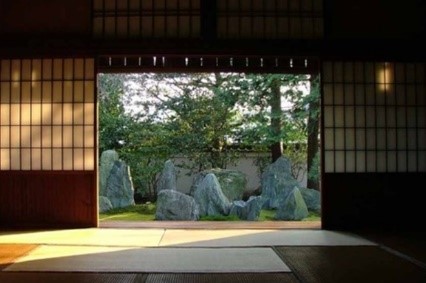

室内から庭を望む

室内から庭を望む 波を模したモダンなふすま

波を模したモダンなふすま

Mirei Shigemori, a representative gardener of the Showa era

昭和を代表する作庭家、重森三玲

Mirei Shigemori is a representative gardener of the Showa era. After studying Japanese painting at the Japan Academy of Fine Arts and researching ikebana and tea ceremony, I studied gardening on my own. His representative works include Tofukuji Honbo Garden. This is Mirei Shigemori's garden and Koukokuan, which was designed by Mirei himself. The sliding doors in the room have a modern and stylish checkerboard pattern that resembles waves, creating a space that feels both still and dynamic at the same time. The garden that can be seen from the shoin also has a dynamic atmosphere, with alternating rows of rocks. Although the garden is not that large, as it is the garden of a private residence, it has been designed to give a sense of depth.

重森三玲は、昭和を代表する作庭家です。日本美術学校で日本画を学び、いけばなや茶道を研究した後、独学で庭園を学びました。代表作は東福寺本坊庭園などがあります。こちらは重森三玲の庭園と、三玲自らが設計した「好刻庵」です。部屋のふすまは、波を模した市松模様というモダンで粋な模様で、十畳の空間の中で「静」と「動」を同時に感じる空間になっています。書院からみられる庭園も岩が交互に並び、こちらもダイナミックな雰囲気。個人宅の庭ということもあり、そこまで広さが無いにも関わらず、奥行きを感じられる工夫がなされています。

竹内栖鳳 (図録「竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー」より)

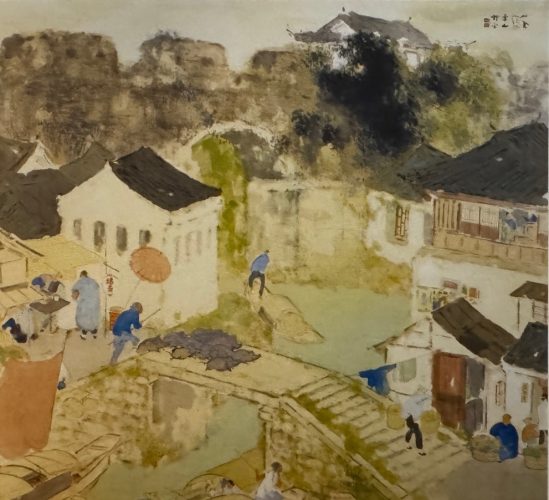

竹内栖鳳 (図録「竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー」より) 「南清風色」1926年頃(京都国立近代美術館蔵)

「南清風色」1926年頃(京都国立近代美術館蔵)

Takeuchi Seiho pursues innovative Japanese painting

革新的な日本画を追求した竹内栖鳳

Seiho Takeuchi was born in Kyoto in 1864. At the age of 36, he traveled to Europe to observe Western art, and actively adopted its realism, light expression, and color. Afterwards, he published a large-scale work depicting a lion from the Antwerp Zoo in Belgium in a realistic manner. He became a teacher and worked hard to teach younger students such as Chikkyo Ono, pursuing a new era of painting methods.

竹内栖鳳は、1864年京都生まれ。36歳で西洋美術の視察に渡欧し、その写実性や光の表現法、色彩など積極的に取り入れます。ベルギー・アントワープ動物園のライオンを写実的な画法で描いた連作を発表しました。指導者として小野竹喬らの後進の指導にも尽力し、新しい時代の画法を追求しました。

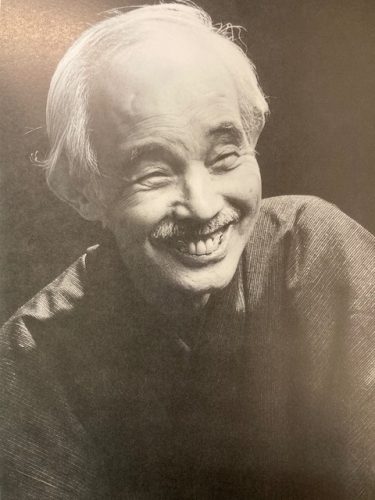

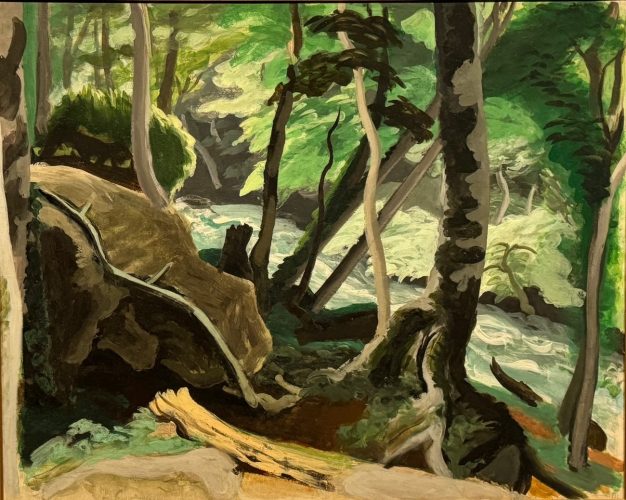

小野竹喬(笠岡市立竹喬美術館図録より)

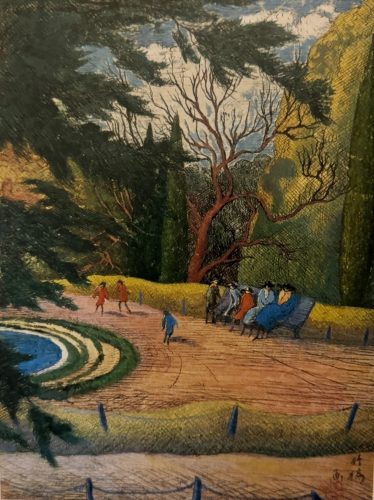

小野竹喬(笠岡市立竹喬美術館図録より) 「ボルゲーゼの庭」1922年(笠岡市立竹喬美術館蔵)

「ボルゲーゼの庭」1922年(笠岡市立竹喬美術館蔵)

Ono Chikkyo

studied under Seiho Takeuchi and flourished in the artistic climate.

竹内栖鳳に学び、芸術風土で大きく華開いた小野竹喬

Chikkyo Ono was born in Kasaoka City in 1889. At the age of 14, he entered the school of Seiho Takeuchi, and together with Bakusen Tsuchida and others, he sought innovative expressions by incorporating Western realism into Japanese paintings. At the age of 32, he traveled to Europe, discovered Japanese and Chinese classics, and rediscovered "line drawings." After the war, there was a transition to painting methods that took full advantage of the beauty of Japanese painting materials such as mineral pigments. Throughout his life, he has expressed the beauty of nature with fresh colors.

小野竹喬は、1889年笠岡市生まれ。14歳で竹内栖鳳の門に入り、土田麦僊らと共に日本画に西洋の写実表現を取り入れ革新的な表現を模索しました。32歳で渡欧、日本や中国の古典に目覚め「線画」を再認識します。戦後は、岩絵具など日本画の素材の美しさを最大限に生かした画法に変遷しました。生涯を通し自然の美しさを瑞々しい色彩で表現しました。

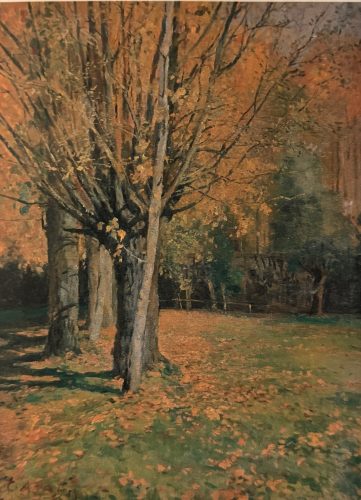

浅井忠

浅井忠 「グレーの秋(落葉)」1901年(東京国立博物館蔵)

「グレーの秋(落葉)」1901年(東京国立博物館蔵)

Asai Chu, pioneer and educator of modern Western paintings

浅井 忠 近代洋画の先駆者そして教育者

Chu Asai was born in 1856. Entered Kobe Art School's painting department and studied under Italian teacher Fontanesi. Although he rejected Western paintings due to the nationalist ideology of the time, he contributed to the Meiji Bijutsukai in 1889 and played an active role as a central figure. He was also active in forming the Hakuba-kai and became a professor at the Western Painting Department at the Tokyo School of Fine Arts. Two years later, he became a professor at the Tokyo School of Fine Arts, but moved to Europe on the orders of the Ministry of Education. During his stay in Paris, he created new oil painting and watercolor painting techniques that had never been seen before, leaving behind masterpieces. After returning to Japan, he remained active in the Kyoto Western Painting Association and worked to promote Kansai and the Western painting world.

浅井忠は1856年に佐倉藩の江戸屋敷に生まれ。神戸芸術学校絵画科に入学し、イタリア人教師フォンタネージに師事。当時の国家主義的思想で西洋絵画を排斥していたが、1889年の明治美術会に尽力し、中心人物として活躍しました。白馬会の結成、東京美術学校洋画科教授に就任。 2年後、東京美術学校教授に就任も、文部省の命令で渡欧。パリ滞在中にそれまでになかった新しい油彩画や水彩画の技法を生み出し、傑作を残しました。帰国後も京都洋画協会で活躍し、関西および洋画界の振興に努めました。

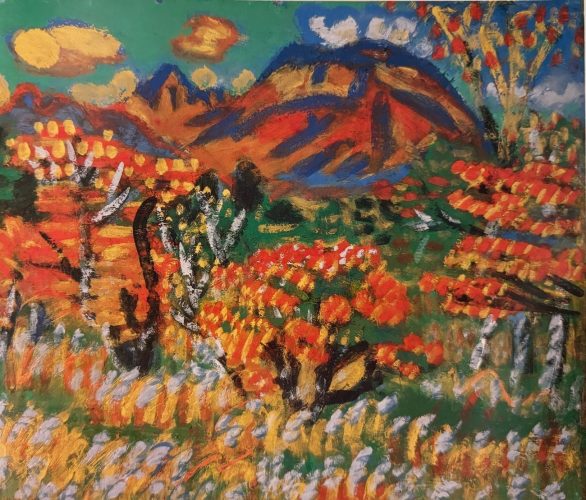

梅原龍三郎「浅間山」1959年(東京国立近代美術館蔵)

梅原龍三郎「浅間山」1959年(東京国立近代美術館蔵) 安井曽太郎「奥入瀬の渓流」1933年(東京国立近代美術館蔵)

安井曽太郎「奥入瀬の渓流」1933年(東京国立近代美術館蔵)

Umehara Ryuzaburo and Yasui Sotaro learned from Asai Chu

浅井忠に学んだ、梅原龍三郎と安井曽太郎

Ryuzaburo Umehara and Sotaro Yasui entered the Shogoin Western Painting Institute and both received instruction from Chu Asai. At the age of 20, Umehara traveled to France to study under the master artist Renoir, gaining the skills to create magnificent and extravagant works. Yasui also traveled to France at the age of 19, where he learned about light and bright colors from the works of Pissarro, and through exposure to the works of Cézanne and the meaning of realism, his desire for realism propelled his realistic expression.

梅原龍三郎と安井曽太郎は、聖護院洋画研究所に入所し、共に浅井忠の指導を受けました。

梅原は20歳の時に渡仏、巨匠ルノアールに師事、壮大で豪奢な作品を生む素養を身につけました。安井も19歳で渡仏、ピサロの作品から光と明るい色彩を学び、セザンヌの作品にふれ実在感の意味を知ることで、リアリズムへの想いが彼の写実表現を推し進めました。

橋本雅邦

橋本雅邦 「龍虎図屏風」1895年(静嘉堂文庫美術館蔵)

「龍虎図屏風」1895年(静嘉堂文庫美術館蔵)

Kawai Gyokudo's teacher Hashimoto Gaho

川合玉堂の師・橋本雅邦

Gaho Hashimoto worked as a practical instructor at the Tokyo School of Fine Arts, and later as a director at the Japan Art Institute, where he also worked hard to teach younger artists such as Kawai Gyokudo. Gaho's teachings were not to force his own Kano school style of painting, but to allow each person to freely express their own talents and depict the beauty hidden within the subject. This work is a traditional painting theme of the Kano school, and is expressed in a realistic depiction unique to modern Gaho. It is also famous as the painting in which Gyokudo Kawai decided to become an apprentice to Gaho Hashimoto.

橋本雅邦は、東京美術学校で実技の指導者として、その後の日本美術院では主幹として川合玉堂をはじめとした後進の指導にも尽力しました。雅邦の教えは、自己の狩野派の画風を強要することではなく、各自の才能ごとに自由に表現させ、被写体の持つ内に秘められた美を描写することを説いたものでした。この作品は、狩野派の伝統的な画題であり、本作は近代の雅邦独自の写実的な描写で表現されています。玉堂が雅邦に入門を決めた絵としても有名です。

川合玉堂

川合玉堂 「彩雨」1940年(東京国立近代美術館蔵)

「彩雨」1940年(東京国立近代美術館蔵)

Kawai Gyokudo, a lover of nature

自然を愛した川合玉堂

Gyokudo Kawai studied under Gyokusen Mochizuki in Kyoto, then joined the Taisei-Gi-kai and learned the Maruyama-Shijo school painting method. However, in 1895, at an exhibition in Kyoto, he encountered Gaho Hashimoto's ``Dragon and Tiger Folding Screen,'' and was deeply moved by its powerful lines and innovative use of color. I decided to study under Gaho Hashimoto. By learning the new Kano school painting method, students will acquire the breadth and depth of Japanese painting. In 1898, he joined the Nippon Bijutsuin, which was headed by Gaho Hashimoto, and continued to depict the climate of Japan by creating his own unique Japanese painting method, which seeks to blend color while preserving the lines that are the essence of Japanese painting.

川合玉堂は京都の望月玉泉に学び、その後「大成義会」に入り円山四条派の画法を習得しました。しかし1895年、京都の博覧会で橋本雅邦の「龍虎図屏風」と出会い、その力強い描線と斬新な色使いに感激。橋本雅邦に師事することを決意します。そして新たに狩野派の画法の習得をすることで日本画の幅と奥行きを身につけました。1898年には橋本雅邦が主幹を務めた日本美術院に参加し、日本画の本質である描線を守りながら色彩との融合を図る独自の日本画描法を作り上げ、日本の風土を描き続けました。

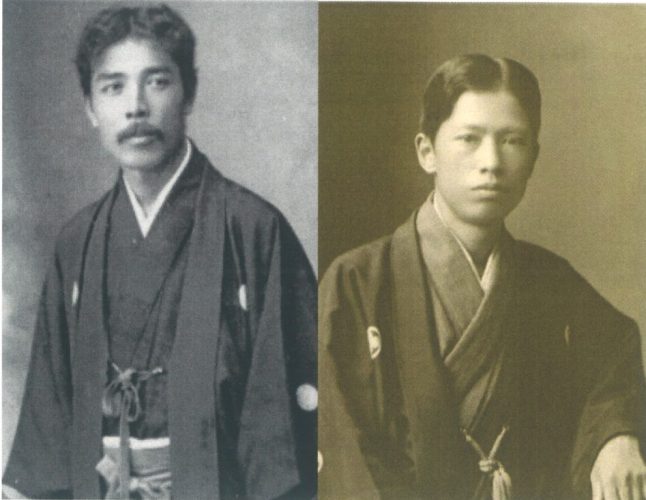

岡倉天心

岡倉天心 左から横山大観と菱田春草

左から横山大観と菱田春草

Yokoyama Taikan, Hishida Shunso, and their teacher Okakura Tenshin

横山大観と菱田春草 そして師・岡倉天心

After the Meiji Restoration, there was a growing trend of nationalism. Ernest Fenollosa, who insisted on the superiority of Japanese painting, opened the Tokyo School of Fine Arts with Tenshin Okakura in 1889 in an effort to create new paintings. Yokoyama Taikan entered the school as a first-year student, and Hishida Shunso entered as a third-year student. Okakura taught traditional Japanese painting, focusing on the Kano school, and believed that ``art is an idea.It must live up to its ideals.If you go to sketching, art will decline.'' Taikan and Shunso put this into practice, and the two became masters of modern Japanese painting.

明治維新以降、急速な欧化政策の反動で国粋主義の風潮が高まっていました。日本画の優位性を主張したアーネスト・フェノロサは、近代に相応しい絵画を創出しようと1889年に岡倉天心と共に東京美術学校を開校。

1期生で横山大観、3期生で菱田春草が入学。岡倉は、狩野派を中心に日本の伝統的な絵画教育を行う中「美術はアイデアである。理想でいかなければならない。写生に行っては芸術は衰える」と考え、それを大観と春草は実践し2人は近代日本画草創期の巨匠となりました。

横山大観「村童観猿翁」1893年(東京藝術大学大学美術館蔵)

横山大観「村童観猿翁」1893年(東京藝術大学大学美術館蔵) 菱田春草「羅浮仙」1901年(長野県立美術館蔵)

菱田春草「羅浮仙」1901年(長野県立美術館蔵)

Two masters who played a major role in revolutionizing modern Japanese painting 近代日本画の革新に大きな役割を果たした二人

This is my graduation project from Tokyo School of Fine Arts. It is said that the old man playing the monkey wheel was likened to his teacher Gaho Hashimoto, and the 11 village children were drawn by imagining the faces of his classmates when they were children. This work highlights the uniqueness of Taikan's ideas.

横山大観の「村童観猿翁」は、東京美術学校の卒業制作です。猿回しの翁を恩師・橋本雅邦に見立て、11人の村童を級友の子どもの頃の顔を想像して描いたといいます。大観の着想のユニークさが際立つ作品です。

菱田春草の「羅浮仙」は、中国古事を主題に梅の精を描いたもの。光や色彩のコンストを使ってほのかに人物を浮かび上がらせている従来の日本画にはない西洋画的描写を使った逸品。

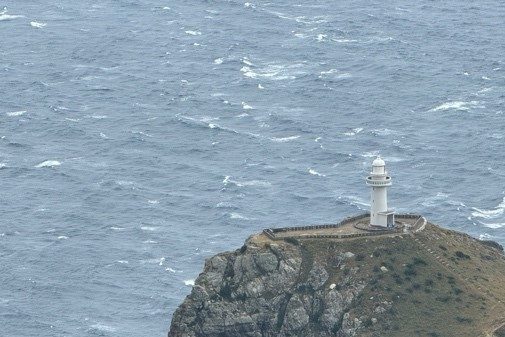

福江島の大瀬崎灯台

福江島の大瀬崎灯台 堂崎天主堂

堂崎天主堂

Nagasaki Goto Hukue Dozaki Church

長崎 五島 福江島の堂﨑天主堂

The Goto Islands in Nagasaki Prefecture are located 100 kilometers west of Nagasaki Bay and consist of 152 islands of various sizes. Among them, Fukue Island, the largest of the Goto Islands, was the center of the Goto Domain during the Edo period and is still the central island that requires an airport. Fukue Island is home to Osezaki Lighthouse, a popular tourist destination.

長崎県五島列島は長崎湾西100キロ沖に位置し大小152の島々からなっています。その中、五島最大の福江島は江戸時代には五島藩の中心地として現在も空港も要する中心の島です。福江島には観光地としても人気の大瀬崎灯台があります。

In 1587, Toyotomi Hideyoshi's ban on Christianity began an era of suppression of Christianity, with many believers keeping their faith secret and becoming hidden Christians. St. John Goto, who was born in Fukue, was captured in Osaka and 26 people including him were martyred at Nishizaka, Nagasaki. In 1873, the ban on Christians was lifted, ending a 260-year history of oppression, and in 1908, the first Western-style red brick Gothic-style Dozaki Cathedral was completed, and is dedicated to 26 Japanese saints.

1587年豊臣秀吉のキリシタン禁教令によりキリシタン弾圧時代が始まり多くの信者は信仰を内密裏に守り潜伏キリシタンとなりました。福江に生まれた聖ヨハネ五島は大阪で捉えられ長崎西坂にて彼を含む26人が殉教になりました。1873年キリシタン禁制が撤去され260年にも渡る弾圧の歴史が終わり1908年に初めて洋風建築赤煉瓦ゴシック様式の堂崎天主堂が完成し、日本26聖人に捧げられています。

平戸城から外海を望む

平戸城から外海を望む 田平天主堂

田平天主堂

Nagasaki Hirado Tabira Church

長崎 平戸 田平天主堂

Nagasaki Prefecture has a long and narrow coastline running north to south and a rugged inland topography. It is a place rich in nature. Hirado, located in the north, had active trade with Portugal and the Netherlands during the Edo period. Francis Xavier first visited Hirado in 1549, and since then, missionary work has continued to spread through Jesuit missionaries. After that, many Christians were martyred in Nagasaki due to the oppression. Tabira Church, located in the hills south of Hirado City, was built in red brick in 1917 and was designated as an important cultural property in 2003.

長崎県は南北に細長く複雑な海岸線と内陸の起伏の激しい地形を持つ自然豊かなところです。北部に位置する平戸は江戸時代にはポルトガル、オランダとの交易が盛んに行われ、また1549年にフランシスコ・ザビエルが平戸に初めて訪れ、それ以降イエズス会の宣教師により布教が広がっていきました。その後、長崎ではその弾圧から多くの教徒が殉教したところでもあります。平戸市南方の丘陵地にある田平天主堂は、1917年に赤煉瓦造りで建立され2003年に重要文化財に指定されました。

大浦天主堂

大浦天主堂 夜の長崎県美術館

夜の長崎県美術館

Church and Museum 教会と美術館

Oura Church and Nagasaki Prefectural Art Museum

大浦天主堂と長崎県美術館

Oura Church is the oldest remaining Christian church in Japan, built in 1864. It is dedicated to the 26 saints who were martyred on Nishizaka Hill in 1597, and is built facing Nishizaka, the site of their martyrdom. In addition, the beautiful stained glass inside the hall is said to be the oldest in Japan and is from the time it was renovated in 1879, except for when it was repaired due to damage caused by the atomic bomb.

大浦天主堂は1864年に建立された残存する国内最古のキリスト教の教会堂で、1597年西坂の丘で殉教した日本二十六聖人に捧げられた教会として、殉教地である西坂に向かって建てられています。また堂内の見入ってしまう美しいステンドグラスは、原爆での被害で修復された以外は1879年の改築当時からのもので、日本最古と言われています。

富山市ガラス美術館

富山市ガラス美術館 富山県美術館

富山県美術館

Two major museums in Toyama that you should visit

訪れたい富山の2大美術館

Toyama Glass Art Museum and Toyama Prefectural Museum of Art

富山市ガラス美術館と富山県美術館

A medicine seller in Toyama with a history of over 300 years. From medicine bottles to the current “Glass Town Toyama” Our glass-making efforts have led to the establishment of the Toyama City Glass Art Museum and the promotion of art. The museum's collection includes works by artists from Japan and around the world, including masters Stanislav Libensky, Roslavy Burifva, and Harvey K. Littleton, allowing you to enjoy their sculptural beauty. The Toyama Prefectural Museum of Art is adjacent to Kansui Park, which is a place of relaxation for citizens on the north side of Toyama Station, and there is a children's park on the roof. It is an art museum that appeals to a wide range of people, including a playground. The collection includes Henri Matisse, Kandinsky, Joan Miró, Andy Warhol, Works by popular modern artists from Japan and abroad, such as Shinro Otake, are collected here.

300年以上の歴史を持つ富山の薬売り。薬びんから現在の「ガラスの街とやま」へとガラス造りの取り組みが「富山市ガラス美術館」へと芸術の振興に至っています。所蔵には巨匠スタニスラフ・リベンスキー&やロスラヴィ・ブリフトヴァ、ハーヴェイ・K・リトルトンを初め日本、世界各国の芸術家による作品がその造形美を堪能させてくれます。富山県美術館は富山駅北側の市民の憩いの場でもある環水公園に隣接し、屋上には子供の遊び場も設置した幅広い層を取り込んだ美術館です。所蔵にはアンリ・マティス、カンディンスキー、ジョアンミロ、アンディ・ウォーホル、大竹伸朗など内外の人気近代美術家の作品が集められています。

参拝者でにぎわう善光寺

参拝者でにぎわう善光寺 東山魁夷館/長野県立美術館

東山魁夷館/長野県立美術館

Temple and Museum 寺と美術館

Zenkoji Temple and Higashiyama Kaii gallery

善光寺と東山魁夷館

Zenkoji is said to be the home of Zenkoji in Nagano, and is visited by many people from all over the country every year. The adjacent Higashiyama Kaii Museum of the Nagano Prefectural Museum of Art also has many works owned by Higashiyama, so it is definitely worth a visit.

「長野に善光寺あり」と言われるほど、全国から毎年大勢の方が参拝に訪れる善光寺ですが、隣接する長野県立美術館の「東山魁夷館」も是非訪れたいところです。1962年から訪れた北欧やドイツ、オーストリアなど、ヨーロッパの古都の建物を描いた作品や、晩年から描き始めた「白い馬のみえる風景」シリーズでの八ヶ岳山麓の御射鹿池「緑響く」など、代表的な作品が多く必見です。

土門拳記念館

土門拳記念館 植田正治写真美術館

植田正治写真美術館

Museum of Japan's leading photographers

「Ken Domon Museum of Photography」「Shoji Ueda Museum of Photography」

日本を代表する写真家の美術館「土門拳記念館」「植田正治写真美術館」

Ken Domon is “Beautiful things and visible things will always be photographed.” “You can only say that a photograph has been taken when you see it with your own eyes and it is engrained in your heart.” He is one of Japan's leading photographers of realism, with words such as: In addition to press photography, he also liked temples and Buddhist statues. His representative works include 『Pilgrimage to an Old Temple』. Ken Domon Memorial Museum is located next to Iimoriyama Park in Sakata City of Yamagata, his birthplace, and is surrounded by its natural environment and art museum. They are all one. Designed by Yoshio Taniguchi.

土門拳は、「美しいものは、そして目に見える物は必ず写る」「眼で確かめ、心に叩き込まれた時初めて写真は写ったといえる」など言葉が残るリアリズムの日本を代表する写真家です。報道写真のほか、寺院や仏像なども撮影しました。代表作として「古寺巡礼」などがあります。土門拳記念館は出身地の山形県酒田市飯森山公園に隣接し、その自然環境と美術館が一体となっています。設計は谷口吉生。

Shoji Ueda is He is one of Japan's leading photographers who has spent his entire life in the shadow of the mountains, placing emphasis on subjectivity and direction. He is a world-renowned photographer, including a recipient of the French Order of Arts and Letters. He preferred familiar subjects such as the scenery of the San'in region and children, and continued to challenge new expressions such as expressing people as objects. The Shoji Ueda Museum of Photography is located at the foot of the vast mountain of Tottori Daisen, where the surrounding nature and its modern buildings are mysteriously integrated. The designer is Shin Takamatsu.

植田正治は、生涯を山陰に身を置き主観や演出を重視した日本を代表する写真家であり、フランス芸術文化勲章受賞をはじめとする世界的な写真家です。山陰の風景や子供達など身近な対象を好み、人をオブジェとして表現するなど新しい表現に挑戦し続けました。植田正治写真美術館は鳥取大山の広大な山麓に位置し、周りの自然とその近代的な建物が不思議に一体化しています。設計は高松伸。

宍道湖から望む島根県立美術館

宍道湖から望む島根県立美術館 籔内佐斗司「宍道湖うさぎ」/島根県立美術館

籔内佐斗司「宍道湖うさぎ」/島根県立美術館

Lake Shinji and SHIMANE ART MUSEUM

宍道湖と島根県立美術館

Lake Shinji is a representative lake in Matsue, Shimane Prefecture, and its sunsets are so spectacular that it has been selected as one of Japan's top 100 views. Located on the shores of Lake Shinji, the Shimane Prefectural Museum of Art, designed by Japan's leading architect Kiyonori Kikutake, is a building inspired by the ocean's waves, making it seem as if the lake surface and the museum are one. Twelve rabbits are running along the shore of the lake towards the surface of the lake.

宍道湖は島根県松江を代表する湖で、夕陽の景観の素晴らしさは日本百景に選ばれているほどです。その宍道湖の湖畔で、日本を代表する建築家 菊竹清訓が設計した島根県立美術館は、波打ち際のなぎさをイメージされた建物でまるで湖面と美術館が一体となっているようです。その湖畔を、12羽のうさぎが湖面に向かって走り出しています。

1941年「盛岡風景」/岩手県立美術館 図録より

1941年「盛岡風景」/岩手県立美術館 図録より 岩手県立美術館

岩手県立美術館

Shunsuke Matsumoto and IWATE MUSEUM OF ART

松本竣介と岩手県立美術館

Shunsuke Matsumoto was born in Tokyo in 1912 and spent his junior high school years in Morioka. The era was a harsh time of war and defeat, and I think he was a rare painter who learned about world art trends and expressed his inner self through oil paintings without having to study abroad. Many of Shunsuke Matsumoto's masterpieces are in the collection of the Iwate Prefectural Museum of Art, and among them, ``Scenery of Morioka'' is a recommended work as it depicts the gentle and majestic Morioka where he spent his childhood.

松本竣介は1912年東京に生まれ、盛岡で中学校時代を過ごしました。時代は戦時中、敗戦と過酷な時代でありましたが、その中でも留学することなく世界の美術動向を学び油絵で自己の内面までも表現していった稀有な画家であったと思います。松本竣介の代表作が岩手県立美術館に多く所蔵されていますが、「盛岡風景」は彼が少年時代を過ごした優しく雄大な盛岡が雄大に描かれており、おすすめの作品です。

宇都宮美術館とクレス・オルデンバーグ「中身に支えられたチューブ」

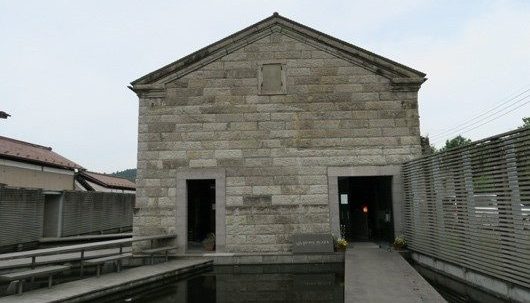

宇都宮美術館とクレス・オルデンバーグ「中身に支えられたチューブ」 那須芦野・石の美術館 STONE PLAZA

那須芦野・石の美術館 STONE PLAZA

Stone and Museum 石と美術館

Both Oya stone, which belongs to the pumice tuff produced in the Oya district of Tochigi Prefecture, and Ashino stone, which belongs to the dacite slate produced in Nasu, have been used in many buildings. The Utsunomiya Museum of Art and Stone Plaza in the prefecture are representative of this. The Utsunomiya Museum of Art, which was built to commemorate the city's 100th anniversary and is surrounded by a vast forest, is a place of relaxation where you can experience culture and art rich in nature. In Japan, we have many valuable works such as skiing by Shunsuke Matsumoto, Masaaki Yamada, Masanari Murai, and Genichiro Inokuma. "Nasu Ashino STONE PLAZA" was completed in 2000 by remodeling an existing stone storehouse into a museum using local Ashino stone by architect Kengo Kuma. In September 2001, the building itself, which won the International Grand Prize for Stone Architecture, is a work of art.

栃木県の大谷地区から産出される軽石凝灰岩に属する大谷石、那須町から産出される石英安山岩に属する芦野石は共に多くの建築物に使われて来ました。その代表となるのが県内にある「宇都宮美術館」と「石の美術館」です。市制100周年を記念し1997年に造られ、広大な森に囲まれた「宇都宮美術館」は、自然豊かで文化芸術にふれる憩いの場所となっています。コレクションは20世紀を代表するマグリット、シャガール、カンディンスキーなど、国内では松本竣介、山田正亮、村井正誠、猪熊弦一郎など貴重な作品が多く所蔵されています。「那須芦野・石の美術館 STONE PLAZA」は2000年に既存の石蔵を、建築家・隈研吾が、蔵自体を地元の芦野石を使い美術館に作り替え完成させました。2001年9月、国際石材建築大賞も受賞しており、建物自体が芸術品です。

オフィス街にある植物園は「緑のオアシス」

オフィス街にある植物園は「緑のオアシス」 北海道立近代美術館

北海道立近代美術館

Botanical garden and Museum 植物園と美術館

Hokkaido University Botanical Garden and Hokkaido Museum of Modern Art

北海道大学植物園と北海道立近代美術館

The Botanical Garden of Hokkaido University has 4,000 kinds of plants on a vast land of 13.3 hectares. In the park, there are six museums built in the Meiji period that are designated as cultural assets, and you can enjoy a stroll through a time slip. At the end of the Meiji era, the Hokkaido Museum of Modern Art, whose main features are the 'Ecole de Paris' and 'Glass Crafts', began to seriously guide the collection of paintings. For this reason, the flowering of the École de Paris in France at the same time has become the core of the museum's collection. Pasquin, Chagall, Modigliani, Kisling and others are the pillars of the collection. Since its opening in 1977, the museum has focused on collecting glass crafts, and has collected a large number of modern glass sculptures such as Emile Gallé, who represents Art Nouveau art, and Rene Lalique, who represents Art Deco style.

北海道大学の植物園は、13.3ヘクタールの広大な土地に4,000種類の植物が栽植されています。園内には文化財に指定された明治期に建てられた6つの建物があり、植物の美しさと合わせてタイムスリップした散策が楽しめます。「エコール・ド・パリ」と「ガラス工芸」が大きな特徴となっている道立近代美術館は、絵画作品の収集を明治末になって本格的に指導したため同時期のフランスにおけるエコール・ド・パリの開花が美術館の収集の核となっており、パスキン、シャガール、モディリアーニ、キスリングなどがコレクションの柱になっています。ガラス工芸は1977年の開館時から収集に力を入れ、アール・ヌーヴォー芸術を代表するエミール・ガレ、アール・デコ様式を代表するルネ・ラリックなど、多数の近代のガラス造形作品が収集されています。

大型掘立柱建物/三内丸山遺跡

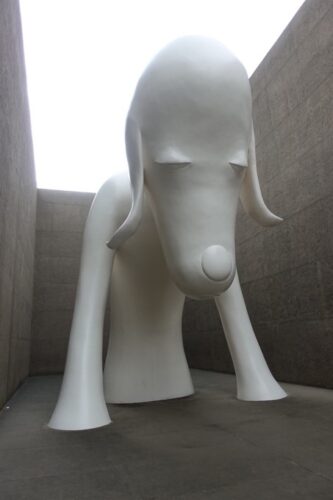

大型掘立柱建物/三内丸山遺跡 奈良美智「あおもり犬」/青森県立美術館

奈良美智「あおもり犬」/青森県立美術館

Ruins and Museums 遺跡と美術館

Sannai Maruyama Ruins and Aomori Museum of Art

三内丸山遺跡と青森県立美術館

The Sannai-Maruyama Site is the site of a large-scale settlement from the early to middle Jomon period. Aomori Prefecture has also produced many unique painters such as Shiko Munakata and Yoshitomo Nara. The Aomori Museum of Art, which houses many of their works, and the Sannai-Maruyama ruins are adjacent to each other, making it a must-visit spot when you visit.

日本を代表する縄文時代前期から中期の大規模集落跡の三内丸山遺跡と、棟方志功や奈良美智など個性豊かな画家を多く輩出してきた青森県。そして、その作品を数多く所蔵する青森県立美術館は、三内丸山遺跡に隣接しており、必見の場所です。

旭川デザインセンターにて

旭川デザインセンターにて 「行列」三木俊治/北海道立旭川美術館

「行列」三木俊治/北海道立旭川美術館

Furniture and Museums 家具と美術館

Asahikawa Furniture and Hokkaido Asahikawa Museum of Art

旭川家具と北海道立旭川美術館

Asahikawa Furniture has a large selection of furniture with beautiful wood grains that uses wood such as spruce, hiba, beech, and maple that represent Hokkaido, and the Asahikawa Design Center in the center of the city has permanent booths of about 30 manufacturers. It can be said that it is a museum of furniture that introduces unique designs and how to use them.

At the Asahikawa Museum of Art, located in the vast Tokiwa Park in the center of the city, Toshiharu Miki's sculpture "Procession" is impressive.

旭川家具は、北海道を代表するエゾマツやヒバ、ブナ、カエデなど木材の豊富な素材を活かした木目の綺麗な家具が多く、市内中心地にある旭川デザインセンターは約30メーカーの常設ブースを設けており、各社独特のデザインや用途を見せてくれる、まさに家具の美術館のようです。

市内の広大な常磐公園内には北海道立旭川美術館があり、三木俊治の彫刻「行列」が強烈なインパクトを放っています。

黒部市から望む立山連峰

黒部市から望む立山連峰 黒部市美術館

黒部市美術館

Mountain and Museum 山と美術館

Tateyama mountain and Kurobe City Art Museum

立山と黒部市美術館

Toyama Prefecture is blessed with natural scenery, and the beauty of the Tateyama Mountain Range is particularly outstanding. The Kurobe City Art Museum overlooks the Tateyama mountain range with Toyama Bay in the background, and is characterized by its calm exterior with a copper roof. The exhibition room has an open space, and it is a place of relaxation where you can see the nature of the four seasons.

富山県は自然景観に恵まれた地域で、特に立山連峰の美しさは際立っています。

富山湾を背に立山連峰を望む黒部市美術館は、銅葺き屋根の落ち着いた外観が特徴です。展示室は開放的な空間が広がっており、四季折々の自然が眺められる憩いの場になっています。

関門海峡

関門海峡 北九州市立美術館 本館

北九州市立美術館 本館

Straits and Museum 海峡と美術館

Kanmon Straits and Kitakyushu City Museum of Art

関門海峡と北九州市立美術館

The Kanmon Strait is a strait that separates Shimonoseki on Honshu and Kitakyushu on Kyushu. Moreover, it is also a key point where 1,000 ships pass through in a day. In Kokura, on the Kyushu side of the strait, there is the Kitakyushu Municipal Museum of Art Annex, and on the hillside there is the distinctive large appearance of the Kitakyushu Municipal Museum of Art Main Building.

本州の下関と九州の北九州市を隔てる海峡で横幅が狭く潮流も早く、一日4回も潮流が変わる交通の難所です。しかも、多いときには一日に1,000隻の船舶が通る要所でもあります。海峡が隔てた九州側の小倉には北九州市立美術館分館、そしてその山手には、北九州市立美術館本館の特徴ある大きな姿があります。

大通りの先に見える姫路城

大通りの先に見える姫路城 姫路市立美術館

姫路市立美術館

castle and museum 城と美術館

Himeji Castle and Himeji City Museum of Art 姫路城と姫路市立美術館

When you exit Himeji Station, you can see the magnificent Himeji Castle ahead of the main street. Himeji Castle, also known as White Heron Castle, was registered as a World Heritage Site in 1993 for the first time in Japan. The Himeji City Museum of Art is a red brick building located in Sannomaru, built in 1905 as an army warehouse, and later used as the city hall before being reborn as the museum today. It opened in April 1983. The museum has a wide variety of collections, from local painters such as the works of Sakai Hoitsu, whose brother was the lord of Himeji Domain Sakai Tadamochi, to modern Western art such as the Kunitomi Keizo Collection.

姫路駅を出ると、大通りの先に姫路城の雄大な姿が見えます。白鷺城と呼ばれる姫路城は、1993年に日本で初めて世界文化遺産に登録されています。そして、姫路市立美術館はその三の丸に位置する赤煉瓦造りの建物で陸軍の倉庫として1905年に建てられ、その後市役所として使用されたのち今日の美術館として生まれ変わりました。1983年4月開館です。所蔵には姫路藩主・酒井忠以を兄にもつ酒井包一の作品など地元の画家から、國富奎三コレクションなど近代西洋美術まで多彩の所蔵があります。

烏城といわれる岡山城

烏城といわれる岡山城 岡山県立美術館

岡山県立美術館

castle and museum 城と美術館

OkayamaCastle and Okayama Prefectural Museum of Art

岡山城と岡山県立美術館

Take the tram from Okayama Station and get off at Shiroshita Station. You will arrive at Okayama Castle after about 5 minutes ride time. Okayama Castle, also known as Crow Castle, is a black lacquered flat mountain castle, and is the opposite of Himeji Castle's Shirasagi Castle. The Okayama Prefectural Museum of Art is in a triangular position across Okayama Castle and Korakuen is across Asahikawa. The museum houses many artists with connections to the prefecture, including Chikkyo Ono, who was born in Kasaoka, Okayama Prefecture, and Yasuo Kuniyoshi, who was born in Okayama City.

岡山駅から路面電車で「城下」駅下車。乗車時間はおよそ5分程で岡山城に着きます。

岡山城は『烏城』と言われるように黒漆色の平山城で、姫路城の『白鷺城』とは対をなしています。

また岡山県立美術館は岡山城、後楽園は旭川を挟んでちょうど三角形の位置にあります。本美術館には岡山県笠岡出身の小野竹喬、岡山市出身の国吉康雄をはじめとする県にゆかりのある画家が多数所蔵されています。

福山城が聳える

福山城が聳える ふくやま美術館

ふくやま美術館

castle and museum 城と美術館

FukuyamaCastle and FUKUYAMAMUSEUM OF ART 福山城とふくやま美術館

When you exit the north exit of Fukuyama Station, which is the eastern entrance to Hiroshima Prefecture, Fukuyama Castle is right in front of you. That should be it, Fukuyama Station seems to have been built by filling the inner moat of Fukuyama Castle. Fukuyama Castle is a flat mountain castle made up of three-tiered stone walls, and is a gigantic five-storied castle tower. The Fukuyama Museum of Art is located in the Fukuyama Castle Park at its feet, and has a large collection of works from both inside and outside Japan, including works by Koyo Omura, who was born in Fukuyama City.

広島県の東玄関である福山駅の北口を出ると、もう目の前に福山城が聳えています。

それもそのはず、福山駅は福山城の内堀を埋めて作られており、3段の石垣で構成された平山城で五重の天守閣です。ふくやま美術館は、その足元の福山城公園内にあり、福山市出身の大村廣陽をはじめ内外の作品を多数所蔵しています。

木曽川からみえる富士山

木曽川からみえる富士山 一宮市立三岸節子記念美術館

一宮市立三岸節子記念美術館

river and museum 川と美術館

Kiso River and ART MUSEUM of SETSUKO MIGISHI

木曽川と一宮市立三岸節子記念美術館

Ichinomiya City in Aichi Prefecture, the birthplace of Setsuko Migishi, has prospered as a town in front of Masumida Shrine, as the name suggests.

"ICHINOMIYA CITY MEMORIAL ART MUSEUM of SETSUKO MIGISHI" is about 15 minutes by bus from Ichinomiya Station, and get off at "MUSEUM of SETSUKO MIGISHI". From there, you can reach the Kiso River in about 15 minutes on foot to the west, and the promenade along the river is a pleasant place to walk.

Setsuko Migishi is famous as a pioneer as a female Western-style painter, and many works depicting France and Spain are stored in the museum.

三岸節子の出身地である愛知県一宮市は、その名の通り「真清田神社」の門前町として栄えてきました。

「一宮市立三岸節子記念美術館」は、一宮駅からバスで約15分、「三岸節子美術館」下車。

そこから西へ徒歩15分ほどで木曽川に着き、川沿いの遊歩道は気持ちの良い散歩道です。

三岸節子は女性洋画家としての先駆者として有名で、当館にはフランスやスペインを描いた作品が数多く収蔵されています。

おだやかな天竜川

おだやかな天竜川 浜松市秋野不矩美術館は建築家・藤森照信の設計です

浜松市秋野不矩美術館は建築家・藤森照信の設計です

river and museum 川と美術館

Tenryu River and Akino Fuku Museum 天竜川と浜松市秋野不矩美術館

Futamata, where the Akino Fuku Museum is located, is famous for Futamata Castle.Takeda Shingen and Tokugawa Ieyasu fought a fierce battle over this castle, and it is also the castle where Ieyasu's son Nobuyasu committed seppuku.About 40 minutes from Hamamatsu on the Entetsu Line. Get off at Nishi-Kashima Station and walk north for about 15 minutes until you see the Tenryu River.It is a delta surrounded by the Tenryu River and the Futamata River, and the ruins of Futamata Castle are located on a small mountain that rises from the river.And if you go further northeast, you will see the Akino Fuku Museum.Fuku Akino is a painter from his hometown of Futamata, who traveled to India 14 times in his lifetime and continued to paint the people, land, and gods of India.The first time I went to India was in 1962, when I was 54 years old. In 1999, when Fukoku was 91 years old, it was the last transfer.

秋野不矩美術館のある二俣は、二俣城で有名です。武田信玄と徳川家康がこの城を巡って激しい攻防を繰り広げた城であり、また家康の嫡男・信康が切腹を遂げた城でもあります。

浜松からは遠鉄線で約40分。「西鹿島駅」下車、徒歩15分くらい北に向かって歩くと天竜川が見えてきます。

そこは天竜川と二俣川に囲まれた三角州で、川から反り立った小山に二俣城跡があり、さらに北東に進むと、

秋野不矩美術館が見えてきます。

秋野不矩は地元二俣町出身の画家で、生涯に14回もインドに渡り、その人々や土地、神々を描き続けました。

初めてインドに行ったのは54歳の時で、1999年の91歳での渡印が最後となりました。

美術館の庭園から相模湾を望む

美術館の庭園から相模湾を望む 神奈川県立近代美術館 葉山館

神奈川県立近代美術館 葉山館

sea and museum 海と美術館

The Museum of Modern Art, Hayama 神奈川県近代美術館 葉山館

Hayama, where the Museum of Modern Art in Kanagawa Prefecture is located.From Isshiki Beach where the museum is located, you can clearly see Mt. Fuji,You can enjoy a leisurely time while watching the boats sail slowly through Sagami Bay.In the neighborhood, there is an imperial villa that serves as a villa for the imperial family.Also, next to Isshiki Beach, there is Morito Shrine, which is famous as a power spot in Hayama.Morito Shrine has a history of 800 years and has long been famous as a god of marriage.Next door is Hayama Marina, which is also famous as a mecca for marine sports.

神奈川県の近代美術館がある葉山。美術館のある一色海岸からは富士山がくっきり望め、相模湾をゆっくり進む船を見ながらゆっくりとした時間を味わうことができます。近隣には皇室の別荘としての御用邸や、森戸海岸には葉山のパワースポットと名高い森戸神社があります。森戸神社は800年もの歴史があり、古くから縁結びの神様として有名です。隣にはまたマリンスポーツのメッカとして有名である葉山マリーナもあるエリアです。

美術館の屋上テラスより海を望む

美術館の屋上テラスより海を望む 横須賀美術館

横須賀美術館

sea and museum 海と美術館

YOKOSUKA MUSEUM OF ART 横須賀美術館

From the Yokosuka Museum of Art, you can slowly see the large ships sailing in Tokyo Bay.You can see the Boso Peninsula in the distance.The Yokosuka Museum of Art is located in the natural forest of Kannonzaki overlooking Tokyo Bay, and Kannonzaki Park has many attractions such as the Kannonzaki Lighthouse and the ruins of a battery.It is a natural park where silence spreads as you walk along the tree-lined paths in the park.The Yokosuka Museum of Art has a rich collection, including works by Kanemon Asai and Rokuro Taniuchi, who are familiar to the locals.Many works depicting the "sea" and modern Japanese works are collected. Please go there.

横須賀美術館の目の前には、東京湾をゆく大型船をゆっくりと眺めることができ、その先には房総半島が見えます。美術館は東京湾を見下ろす観音崎の自然林の中にあり、観音崎公園には観音崎灯台や砲台跡など見どころがたくさんあります。園内の並木道を歩くと、風が通り抜ける静寂が広がる自然公園です。横須賀美術館は、地元ではおなじみの浅井勘右衛門や谷内六郎の作品をはじめ、豊富なコレクションを所蔵しています。「海」を描いた作品や日本の近代作品を多数収蔵。ぜひ行ってみてください。

出典:「ggg Books別冊-3 山名文夫」

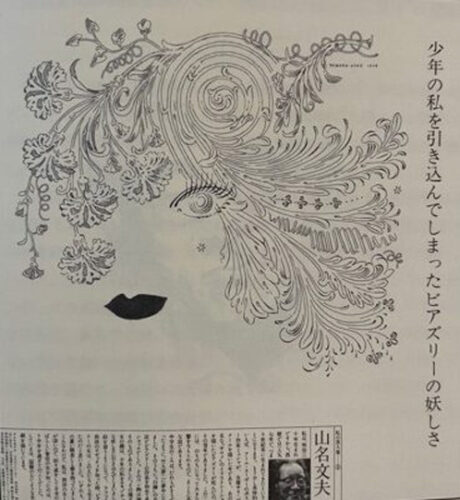

出典:「ggg Books別冊-3 山名文夫」 資生堂企業広告:新聞(私の美人像シリーズ)1979年

資生堂企業広告:新聞(私の美人像シリーズ)1979年

Pen and Ink ペンとインク

designer Ayao Yamana デザイナー山名文夫

Ayao Yamana says, "High class, sophisticated, no falsification, novelty, and tradition. I was constantly trained in my senses, not only in my work, but in this environment." At that time, Shiseido had already established designs using French-style arabesque patterns. As you can see from Shinzo Fukuhara's word "rich," making cosmetics requires a high degree of elegance and beauty as a job that creates beauty. In 1936, Yamana was reinstated at the request of Shiseido's president, Shinzo Fukuhara, and inherited that philosophy, contributing to the establishment of Shiseido's corporate image.

「高級なもの、洗練されたもの、まやかしのないもの、新奇なもの、伝統あるもの。私は仕事の上だけでなく、こうした環境の中で絶えず感覚の訓練を受けていた」と山名文夫いわく、当時、資生堂は既にフランス風の唐草模様を使ったデザインを確立していた。福原信三のいう『リッチ』ということばからわかるように、化粧品を作ることは美を創る仕事として高い気品と美しさを求められる。そして、1936年資生堂社長の福原信三の要請で復社した山名は、その理念を継承し、資生堂の企業イメージの確立に貢献しました。

1897年 広島生まれ

1916年 和歌山県立和歌山中学卒業 大阪へ転居 赤松洋画研究所に通う

1923年 プラント社で山六郎のイラスト、レタリングを学ぶ

1929年 資生堂入社 意匠部員に

1931年 東京広告美術協会を結成

1932年 資生堂を退社して34年名取洋之助主宰の日本工房に入る

1936年 資生堂に再復帰

1948年 資生堂宣伝文化部の嘱託に、以後宣伝制作室長、顧問として同社に関わる

1972年 資生堂創業100年記念新聞広告のイラストを制作

1980年 82歳で逝去

出典:「余白を生きる ―甦る女流天才画家」桂ゆき/清流出版

出典:「余白を生きる ―甦る女流天才画家」桂ゆき/清流出版 1938年「おしゃれなゲジゲジ」北九州市立美術館所蔵

1938年「おしゃれなゲジゲジ」北九州市立美術館所蔵

戦前戦後の動乱期においても創作活動を生涯貫いた女性

「画家と作家」 桂ゆき

東京千駄木生まれ 本名雪子

1932年に東京美術学校教授の岡田三郎助に師事。

1933年東郷青児、藤田嗣治が指導するアヴァンガルド洋画研究所に入って前衛的な活動を展開した。

彼女の紙や木葉など身近なものを直接キャンパスに貼り付けるコラージュという技は、触覚を重視する彼女自身の独特の感覚にもとづいている。また、40年代に入ると石井桃子著「ノンちゃん雲に乗る」をはじめ、児童書の装丁や挿絵を数多く手掛けることで、寓話の戯画的表現の作品も数多く残した。

1946年三岸節子らと女流画家協会を設立。1950年二科会会員に推挙。

1956年以降フランス、アメリカに滞在。

1966年 第7回現代日本美術展で最優秀賞受賞し、70年代後半からコルクや板によるコラージュ作品を多く手掛けた。