今月のイチオシ

出典:「静岡県立美術館コレクション選」

北川民次

「タスコの祭」1937年

北川民次(1894−1989)は、静岡県金谷町五和に生まれる。

早稲田大学を中退し、渡米。

メキシコのサン・カルロス美術学校を卒業。メキシコの美術や絵画運動に触発された、創造的で自由な精神を油彩画、版画制作に示し、二科展、日本国際美術展で注目を集めた。

静岡県立美術館

出典:「静岡県立美術館コレクション選」

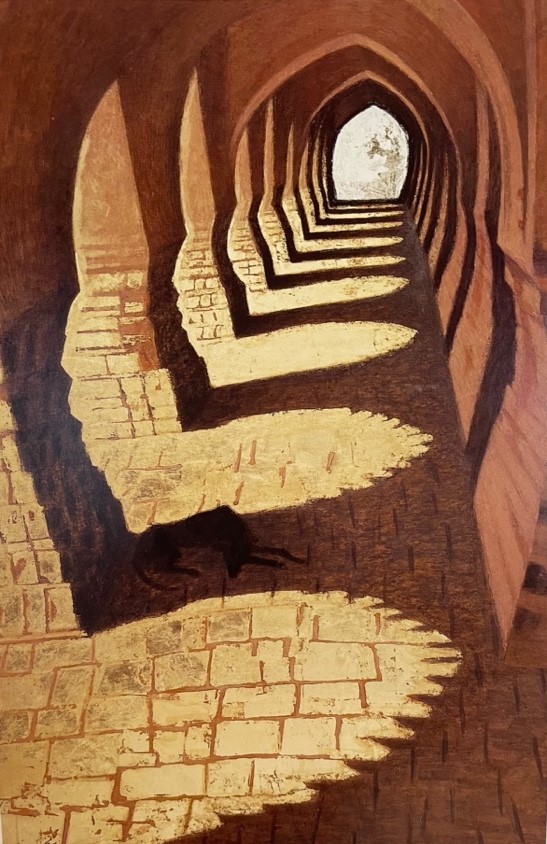

秋野 不矩

「廻廊」1984年

秋野 不矩(1908-2001)は、静岡県天竜市生まれ。

千葉県大網市の石井林響、京都の西山翠嶂のもとで日本画を学ぶ。

1948年に創造美術を結成、京都市立美術大学の助教授に就任した。第一回上村松園賞を受賞。インドのビスババーラティ大学の客員教授に招かれ、インドの風土や風俗に関した作品を数多く制作する。

静岡県立美術館

出典:「静岡県立美術館コレクション選」

近藤 浩一路

「東山粟田口」1925年

近藤浩一路(1884−1962)は、山梨県南巨摩郡に生まれる。

東京美術学校西洋画科を卒業。同級生に藤田嗣治がいた。1918年に水墨画をはじめ、1921年日本美術院の同人になる。戦後は墨心会を中川一政らと結成し、日展に出展。近代的な水墨風景画の世界を創造した。

静岡県立美術館

出典:「名古屋市美術館コレクション選」

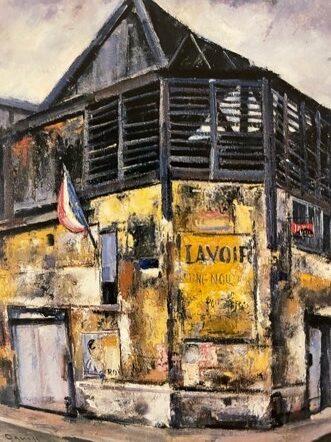

荻須高徳

「洗濯場」

荻須高徳(1901−1986)は、愛知県稲沢市生まれ。

生涯の半世紀をパリで暮らす。

パリの街角を描きつづけ、彼が敬愛した佐伯祐三、ユトリロとの画風とは多少異なり、あくまでも描く街そのものを描き出そうとする荻須は、街に寄り添い、深い敬愛を込めた画風がパリの街のその上品さを伝えてくれる。

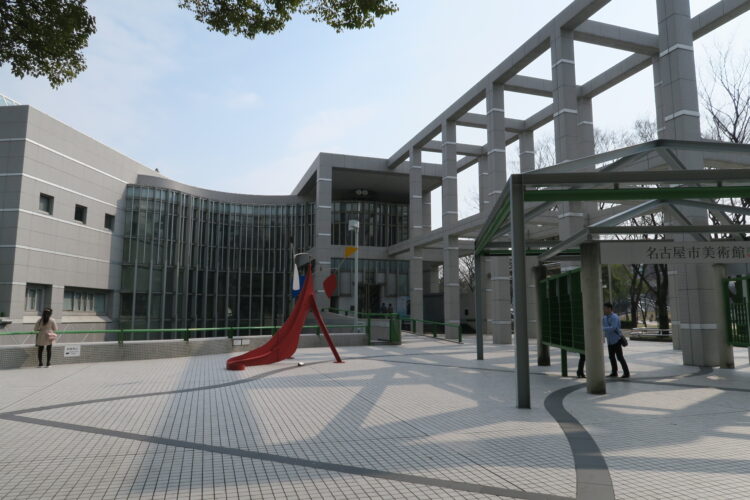

名古屋市美術館

出典:「名古屋市美術館コレクション選」

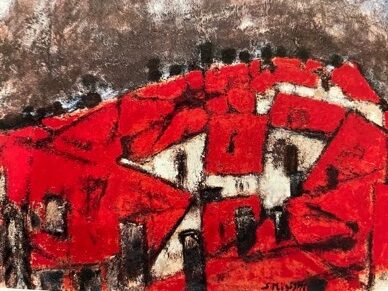

三岸節子

「雷がくる」1979年

三岸節子(1905ー1999)は、愛知県尾西市生まれ。

1968年に南仏カーニュ、1974年にブルゴーニュのヴェロンに移り住む。そこでの風景画、白い壁と赤い屋根の家々が立ち並ぶ南仏の丘を描いた作品。

名古屋市美術館

出典:「名古屋市美術館コレクション選」

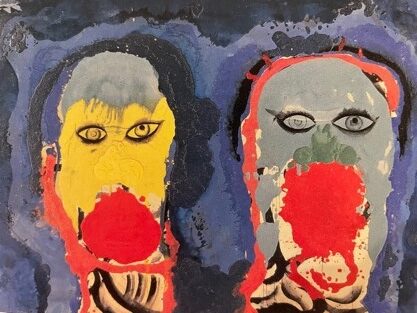

中村正義

「男女」1963年

中村正義(1924−1977)は、愛知県豊橋市生まれ。

1961年日展を脱退した後1963年に個展「男と女」開催。

従来の日本画の枠を超えた、アクリルで原色を駆使した作品。強く直接の叫びが伝わり強烈な印象を受ける。

名古屋市美術館

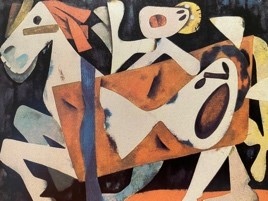

出典:「コレクションへの誘い 群馬県立近代美術館・群馬県立舘林美術館所蔵作品選」

福沢一郎

「敗戦群像」1948年

福沢一郎(1898−1992)は、富岡市生まれ。

東京帝国大学入学。朝倉文夫に師事して彫刻を学ぶ。1924年から渡欧してシュルレアリスムの影響を受け、絵画に転向。美術文化協会を創立。91年に文化勲章受賞。

群馬県立近代美術館

出典:「コレクションへの誘い 群馬県立近代美術館・群馬県立舘林美術館所蔵作品選」

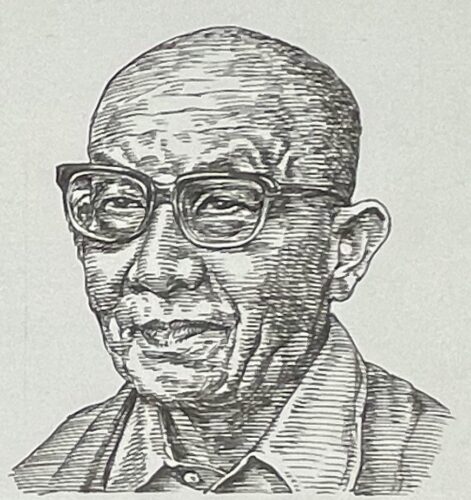

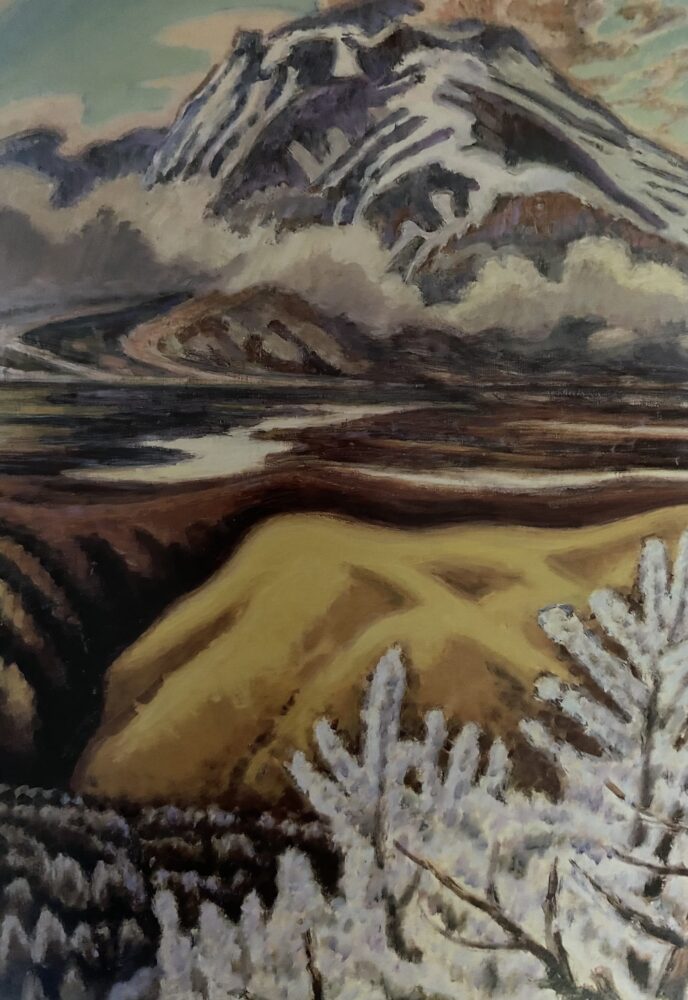

高橋常雄

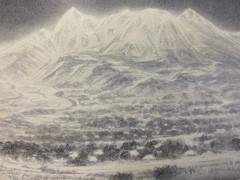

「故山春雪」1987年

高橋常雄(1927−1988)は、前橋市生まれ。

武蔵野美術学校卒業。日本画院の望月春江に師事し、74年ネパールを訪れヒンズー教の信仰に生きる人々を

テーマに連作を発表。その後日本の景色の風景画をテーマに、当作品のように雪景色こそ彼の風景表現の到達点になった。

群馬県立近代美術館

出典:「コレクションへの誘い 群馬県立近代美術館・群馬県立舘林美術館所蔵作品選」

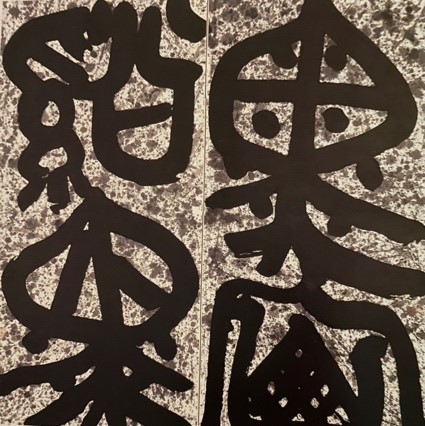

大澤雅休

「黒岳黒谿」1953年

大澤雅休(1890-1953)は、高崎市生まれ。

43歳で、比田井天来の教えを受け、大日本書道院第一回展で最高賞受賞。

書道芸術院の創立にも参加し、指導力を発揮した。

群馬県立近代美術館

出典:「広島県立美術館コレクション選」

南 薫造

「坐せる女」1908年

南 薫造(1883−1950)は、広島県豊田郡安浦町内海生まれ。

1902年に東京美術学校西洋画科に入学。

渡英、サウス・ウェスタン・ポリテクニックに入学。ボロー・ジョンソンに師事。

1910年帰国後、各展に出品を続ける一方、東京美術学校教授をつとめる。

広島県立美術館

出典:「広島県立美術館コレクション選」

児玉 希望

「室内」 1952年

児玉希望(1898-1971)は、広島県高宮町生まれ。

川合玉堂に師事し、1921年帝展に初入選、28年特選。1953年、日本芸術院賞受賞。

1960年日展理事に就任。この「室内」は第8回日本芸術院賞受賞の作品。

広島県立美術館

出典:「岡山県立美術館収蔵作品選2005」

国吉 康雄

「カーテンを引く子供」1923年

国吉康雄(1889−1953)は、岡山に生まれる。

1906年、渡米。ロサンゼルスの美術学校で学び、ニューヨークに移り、ケネス・ヘイズ・ミラーの教室に学ぶ。

その後、渡欧。より写実的な作風に変わる。戦後はホイットニー美術館で回顧展を開く。

岡山県立美術館

出典:「岡山県立美術館収蔵作品選2005」

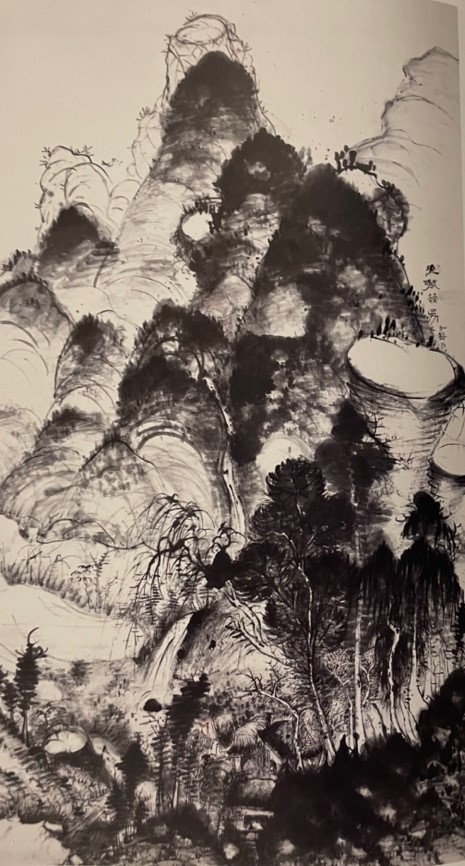

雪舟 等揚

「山水図」15世紀

雪舟(1420−1506)は、岡山県総社市赤浜生まれ。

禅僧となるべく、相国寺に入り画技を天章周文に学ぶ。

1467年入明し、宮廷画家李在に画法を学ぶ。

1484年に帰国。大分から山口へ戻り活躍拠点とする。

岡山県立美術館

出典:「岡山県立美術館収蔵作品選2005」

浦上 玉堂

「山澗読易図」19世紀

浦上 玉堂(1745−1820)は、備前岡山藩の藩士の子として生まれる。

50歳で脱藩。春琴、秋琴の二子を連れて岡山を出奔。

自由人として、東北から九州まで各地を遊歴した。

岡山県立美術館

出典:「宮崎県立美術館所蔵作品100選」

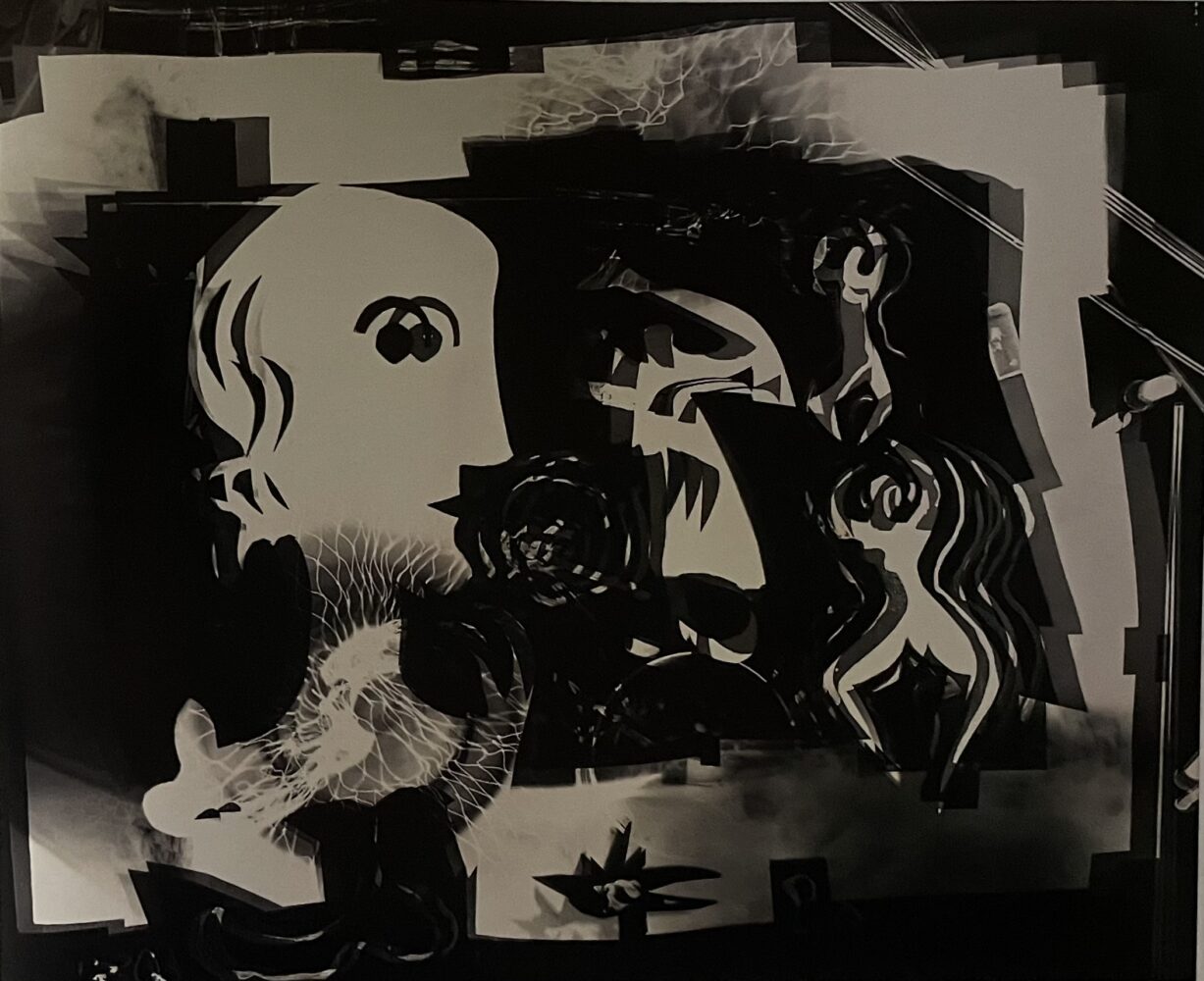

瑛九

「Visitors to a Ballet Performance」1950年

瑛九(1911−1960)は、宮崎市生まれ。

本名は杉田秀夫。1925年に日本美術学校に入学。1936年フォトデザイン集「眠りの理由」で瑛九の名で発表。

翌年、自由美術家協会の設立に参加。1946年、自由と独立の精神で制作する。デモクラート美術家協会を設立。

その後、油彩画を点描の抽象画へと移行する。

宮崎県立美術館

出典:「鹿児島県立美術館図録」

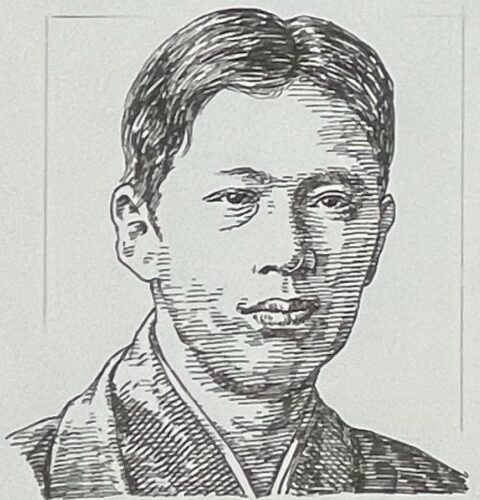

海老原喜之助

「自画像」1922年

海老原喜之助(1904−1970)は、鹿児島市住吉町に生まれる。

1923年に渡仏し、藤田嗣治の教えを受ける。27年サロン・ド・レスカリエに出品。

35年独立美術協会会員、59年日本国際美術展で最優秀賞受賞。

64年芸術選奨文部大臣賞受賞、67年渡仏。

鹿児島県立美術館

出典:「鹿児島県立美術館図録」

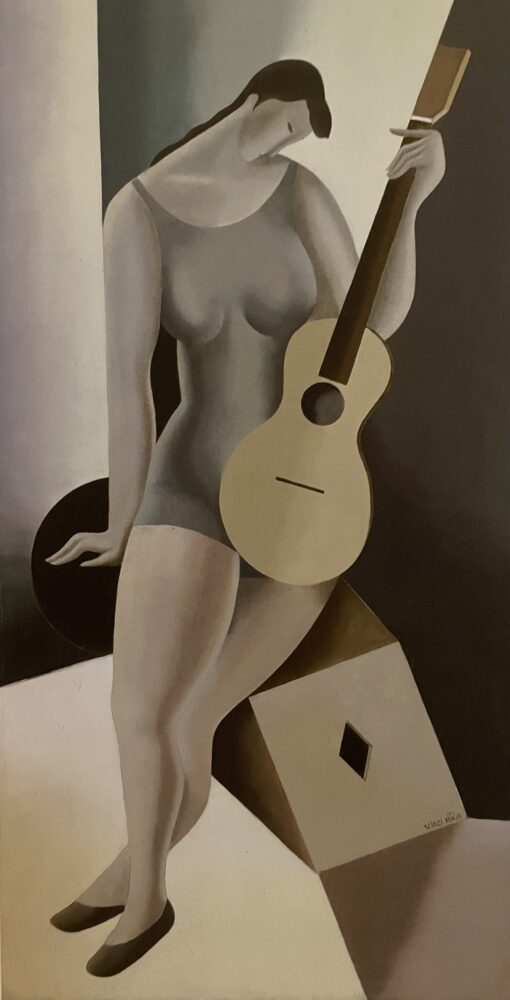

東郷青児

「ギターを持つ女」1929年

東郷青児は、鹿児島市生まれ。青山学院中等部に進学。

1916年に「パラソルさせる女」が二科賞受賞。21年に渡仏。28年帰国し、二科展に滞欧作品23点を特別展示。

60年日本芸術院会員、61年二科会会長。

鹿児島県立美術館

出典:「鹿児島県立美術館図録」

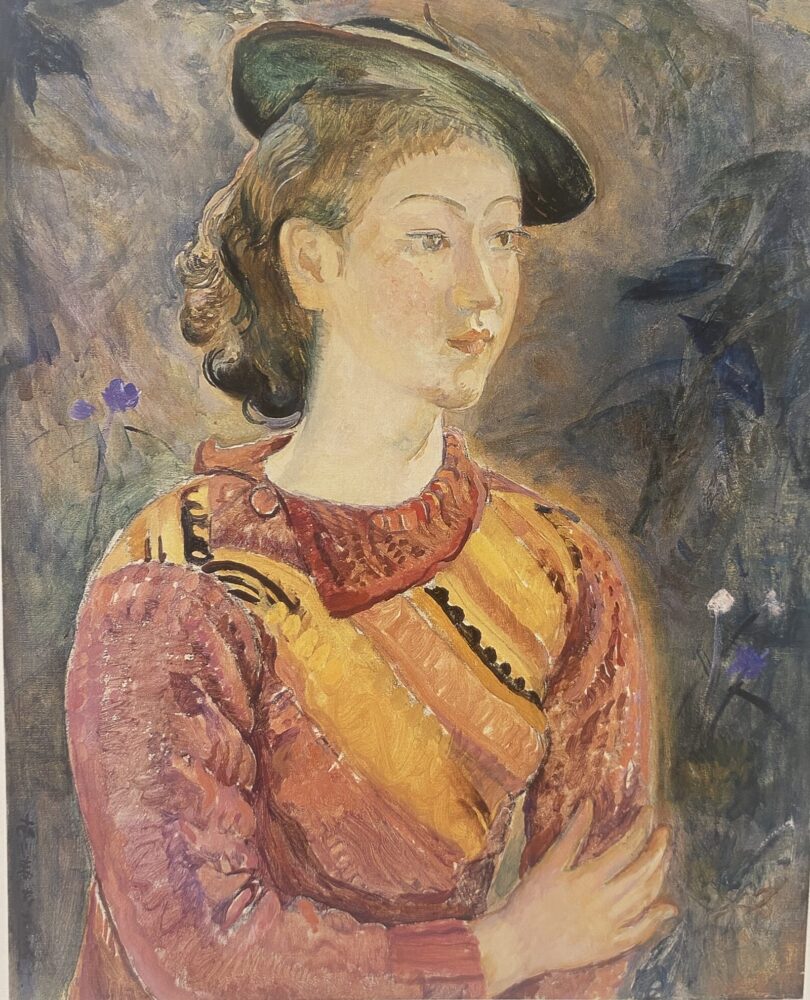

藤島武二

「鉸剪眉」1927年

藤島武二(1867−1943)は、鹿児島市生まれ。

平山東岳に学び、1884年に上京。黒田清輝の知遇を得て、東京美術学校の指導者になる。

1905年に渡仏。フランスとイタリアで学ぶ。1937年に第一回文化勲章を受賞。

鹿児島県立美術館

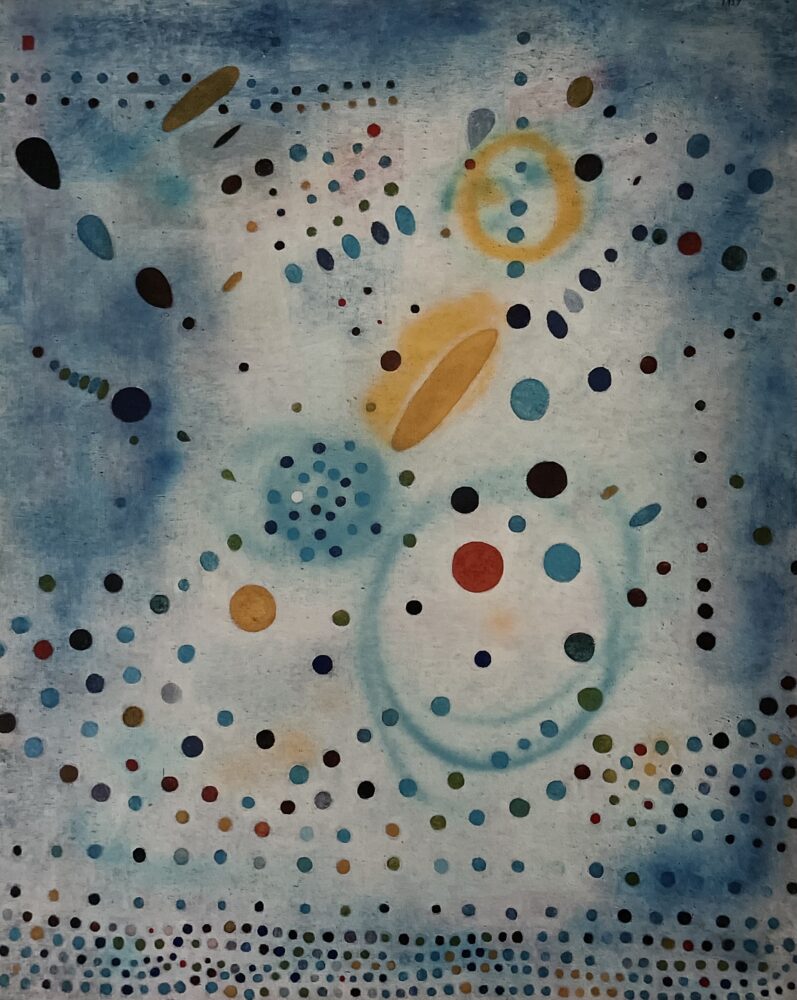

出典:「宮崎県立美術館所蔵作品100選」

瑛九

「月」1957年

瑛九(1911−1960)は、宮崎市生まれ。

本名は杉田秀夫。1925年に日本美術学校に入学。1936年フォトデザイン集「眠りの理由」で瑛九の名で発表。

翌年、自由美術家協会の設立に参加。1946年、自由と独立の精神で制作する。デモクラート美術家協会を設立。

その後、油彩画を点描の抽象画へと移行する。

宮崎県立美術館

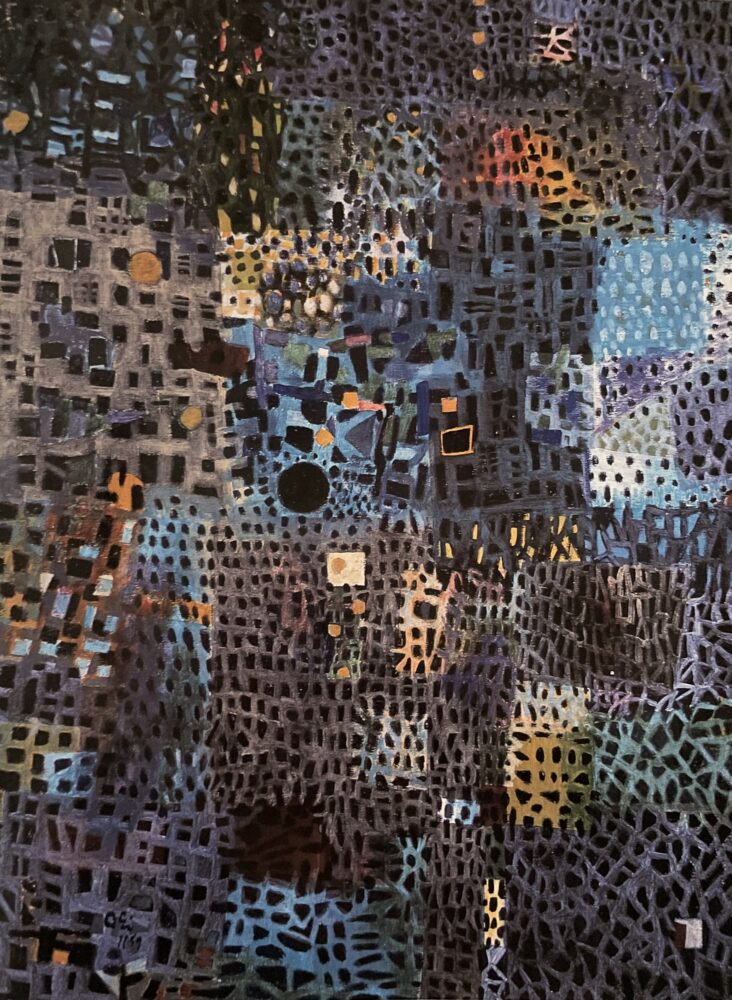

出典:「宮崎県立美術館所蔵作品100選」

瑛九

「寵目の青」1957年

瑛九(1911−1960)は、宮崎市生まれ。

本名は杉田秀夫。1925年に日本美術学校に入学。1936年フォトデザイン集「眠りの理由」で瑛九の名で発表。

翌年、自由美術家協会の設立に参加。1946年、自由と独立の精神で制作する。デモクラート美術家協会を設立。

その後、油彩画を点描の抽象画へと移行する。

宮崎県立美術館

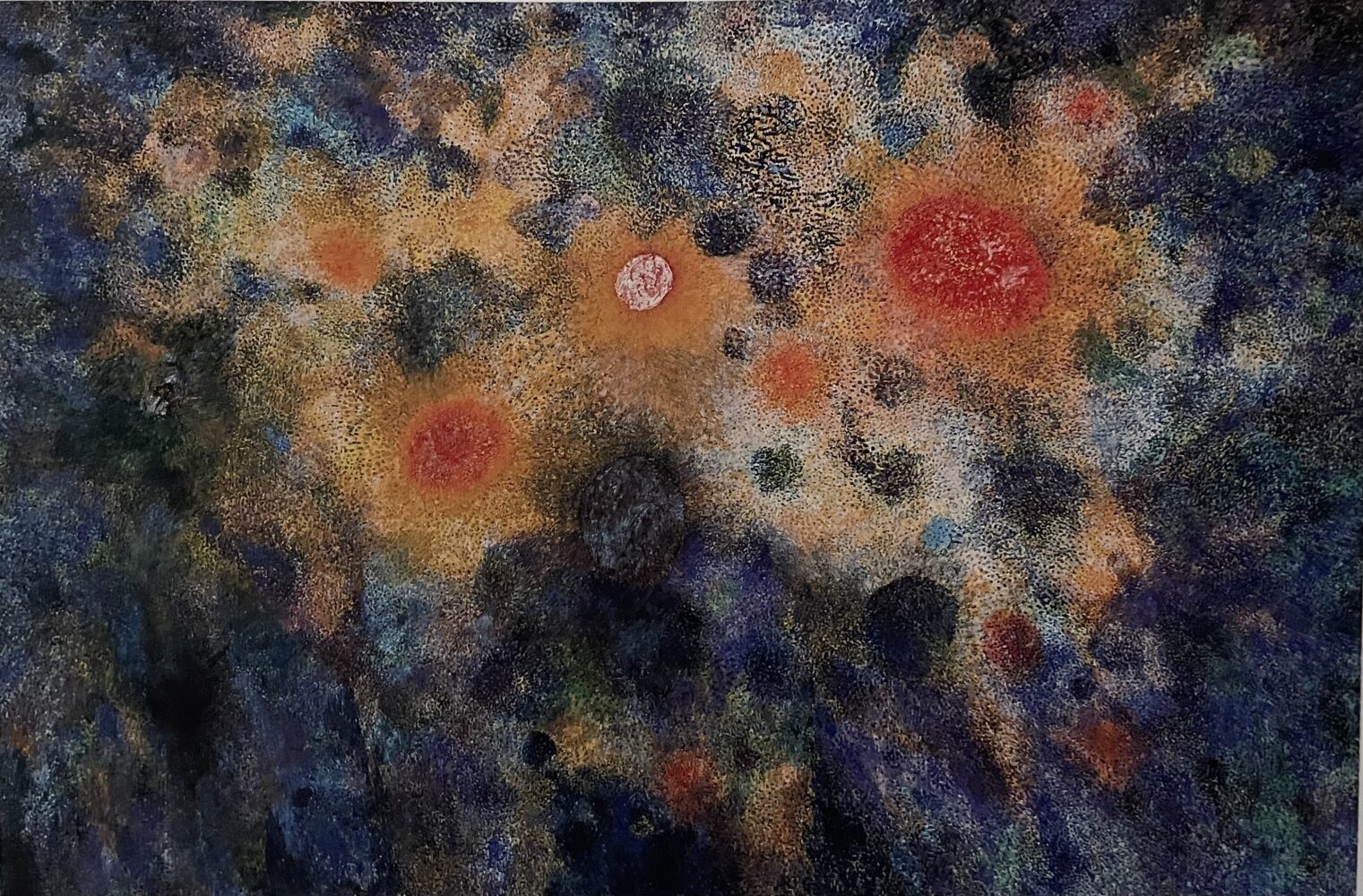

出典:「宮崎県立美術館所蔵作品100選」

瑛九

「田園 B」1959年

瑛九(1911−1960)は、宮崎市生まれ。

本名は杉田秀夫。1925年に日本美術学校に入学。1936年フォトデザイン集「眠りの理由」で瑛九の名で発表。

翌年、自由美術家協会の設立に参加。1946年、自由と独立の精神で制作する。デモクラート美術家協会を設立。

その後、油彩画を点描の抽象画へと移行する。

宮崎県立美術館

出典:「鹿児島県立美術館図録」

藤島武二

「港の朝陽」1934年

藤島武二(1867−1943)は、鹿児島市生まれ。

平山東岳に学び、1884年に上京。黒田清輝の知遇を得て、東京美術学校の指導者になる。

1905年に渡仏。フランスとイタリアで学ぶ。1937年に第一回文化勲章を受賞。

鹿児島県立美術館

出典:「松本市美術館コレクション選&所蔵品目録2012」

滝沢具幸

「連山」2002年

滝沢具幸は、長野県飯田市生まれ。

東京藝術大学美術学部日本画科に入学、吉岡堅二らに学ぶ。

抽象画に挑みながら新たな日本画のスタイルを打ち出している。

松本市美術館

出典:図録「信州ゆかりの天才アーティスト―長野県信濃美術館名品展―」

菱田春草

「羅浮仙」1901年

菱田春草は、長野県飯田市の出身。

岡倉天心、橋本雅邦の指導を受け、横山大観、下村観山、西郷孤月とともに美術院の四天王と呼ばれた。

長野県立美術館

出典:「松本市美術館コレクション選&所蔵品目録2012」

臼井文平

「婦人像」1928年

臼井文平は、長野県安曇野市生まれ。

家具職人としてニューヨークに渡り、アメリカに永住してアメリカの画壇で活躍。

国吉康雄とも交流し、画家たちの額縁も制作したという。

松本市美術館

出典:「熊本県立美術館新ガイドブック」

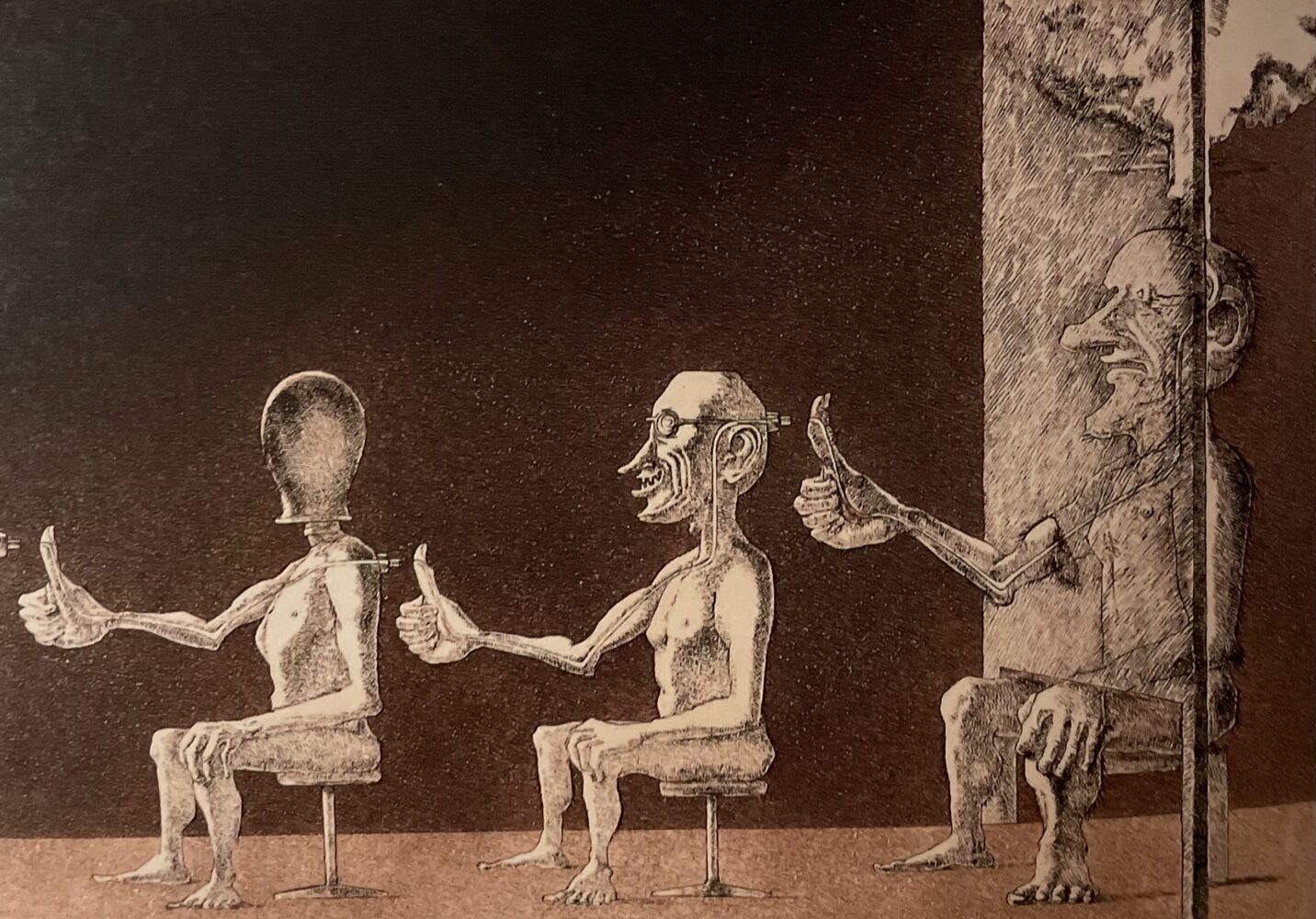

浜田知明

「ボタン(B)」1988年

浜田知明(1917−2018)は、熊本県御船町高木生まれ。

1934年に東京美術学校に入学。藤島武二に油彩画を学ぶ。

過酷な軍隊生活後、49年自由美術家協会に加わり、サンパウロ国際美術展などに出品するなど国際的な活躍をおこなった。

熊本県立美術館

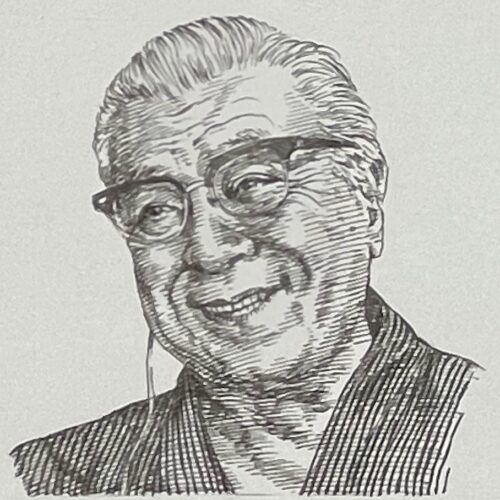

出典:「北海道立近代美術館図録」

片岡球子

「面構 浮世絵師歌川国芳と浮世絵研究家鈴木重三先生」1988年

片岡球子(1905−2008)は、札幌市生まれ。

女子美術専門学校(現・女子美術学校)卒業。吉村忠夫に師事。

1989年に文化勲章を受賞。

1966年より武将、浮世絵師、歌舞伎作者を描く「面構シリーズ」を始めた。

この作品は歌川国芳の大判錦絵三枚続の絵師国芳と現代の浮世絵研究者鈴木重三が時代を超えて同居している。

北海道立近代美術館

出典:「熊本県立美術館新ガイドブック」

坂本善三

「黒の構成」1976年

坂本善三(1911-1987)は、熊本県阿蘇郡小国町出身です。

敗戦の翌年から画業を再開、昭和22年に独立賞を受賞。

1957年に渡仏。自らは心象画と呼び、「日本的な抽象」とも言われる独特の抽象画を生み出した。

熊本県立美術館

出典:「鹿児島県立美術館図録」

有馬さとえ

「むすめ」1939年

有馬さとえ(1893−1978)は、鹿児島市生まれ。

三宅克己の水彩画から、洋画家になる事を決意。1911年に上京し、岡田三郎助に師事。

14年第8回文展に入選、26年第7回帝展で女性初の特選受賞。

鹿児島県立美術館

出典:「北海道立近代美術館図録」

田中忠雄

「空の鳥を見よ」1959年

田中忠雄(1903−1995)は、札幌生まれ。

父は現・札幌北光教会の牧師。行動美術協会、全道美術協会の創立会員として活躍した。

キリスト教的主題を同時代のテーマとして蘇らせようと試みた作品を残した。

北海道立近代美術館

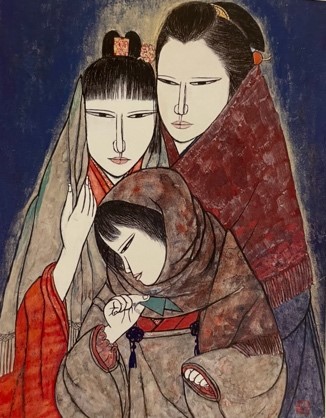

出典:「北海道立近代美術館図録」

菊川多賀

「回想賦」1984年

菊川多賀(1910−1991)は、札幌市生まれ。

闘病生活を繰り返しながら院展に出品を重ねた。本作は第39回院展出品作品。

中央が6歳の頃の作者、5歳年上の姉と母親との思い出を描いた。

数年後、姉は15歳で、母は46歳で他界している。

北海道立近代美術館

出典:「北海道立近代美術館図録」

難波田龍起

「秋の詩」1961年

難波田龍起(1905−1997)は、旭川生まれ。

1歳になる前に東京に移住。高村光太郎との出会いで芸術に開眼し、戦後は抽象画に取り組む。

1996年に文化功労者受賞。60年代の作者はキャンパスをイーゼルに立ててドリッピングの技法による制作を展開した。

北海道立近代美術館

出典:長野県立美術館図録

東山魁夷

「緑響く」1982年

東山魁夷は、横浜生まれ。

東京美術学校在学中に初めて訪れた信州の厳しい自然に魅せられ、独自の自然観を叙情性豊かに表現した多くの風景作品を残した。「緑響く」は八ヶ岳の御射鹿池がモチーフ。

長野県立美術館

出典:「松本市美術館コレクション選&所蔵品目録2012」

宮坂勝

「スケート」1946年

宮坂勝は、長野県松本市生まれ。

東京美術学校油絵科に入学、同級生には里見勝蔵らがいる。

1923年渡仏、帰国後は松本中学で教鞭をとり、三元社(のちの松本洋画研究会)を主宰し、長野県の洋画界を牽引した。

松本市美術館

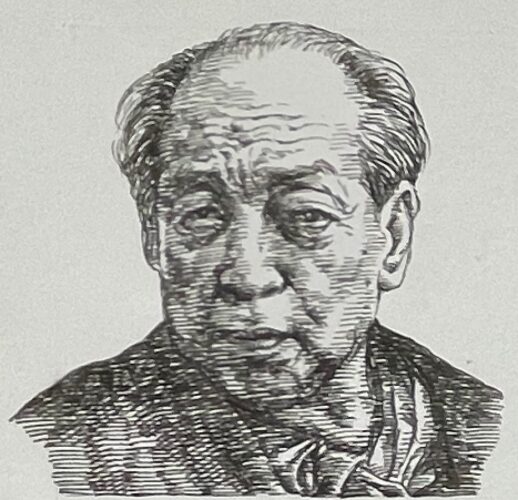

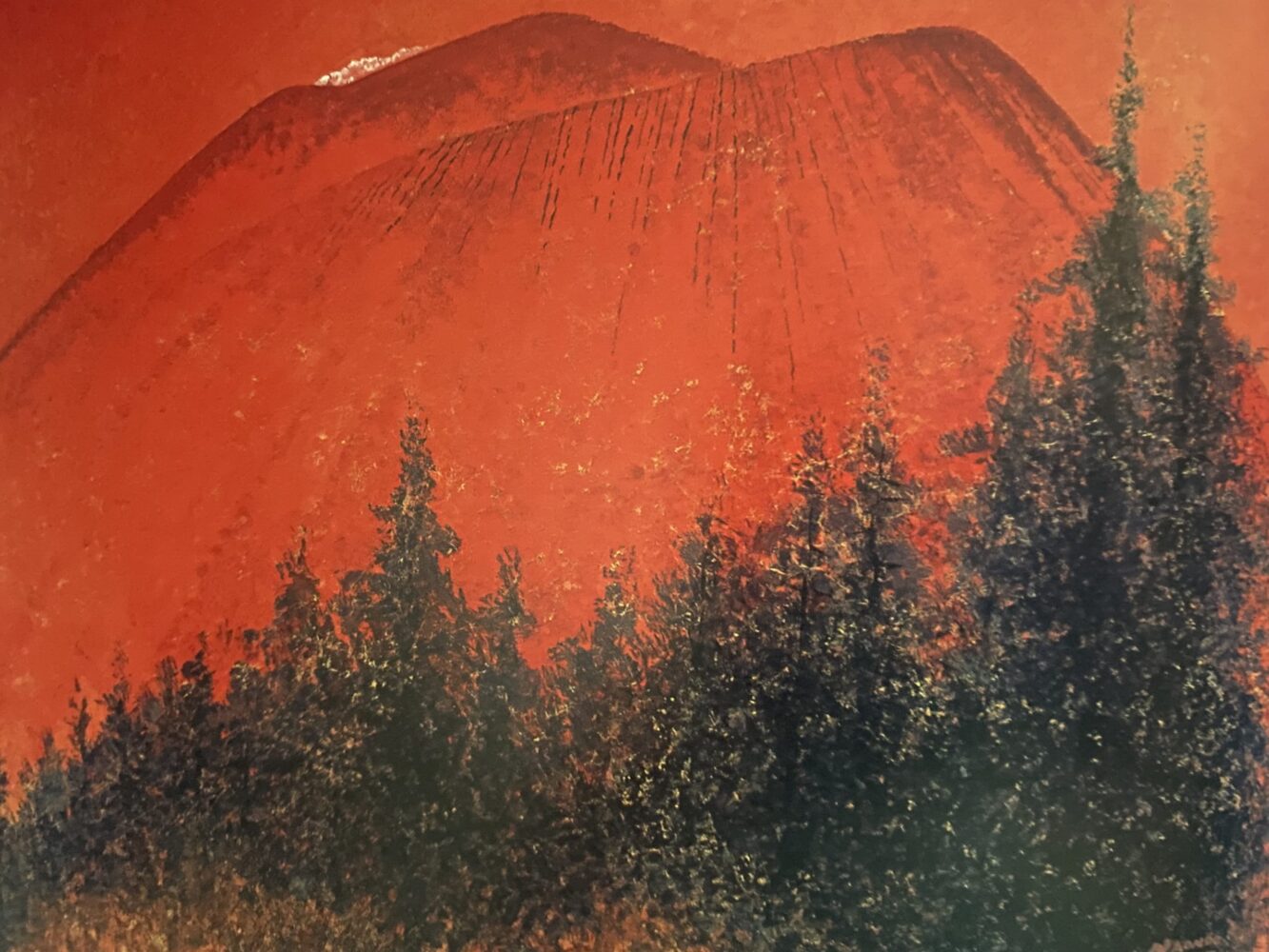

出典:「信州ゆかりの天才アーティスト―長野県信濃美術館名品展―」

梅原龍三郎

「浅間山」1957年

梅原龍三郎は、京都市生まれ。

伊藤快彦、浅井忠に師事。1903年に渡仏し、ルノアールに師事。52年に文化勲章を受賞。

軽井沢に家を借り、53年には山荘を建て、晩年まで浅間山を描きづけた。

長野県立美術館

出典:図録「信州ゆかりの天才アーティスト―長野県信濃美術館名品展―」

丸山晩霞

「初夏の志賀高原」1909年

丸山晩霞は、長野県東御市生まれ。

本多錦吉郎に師事し、1900年に渡米。

全米各地で水彩画の個展を開催。一貫して水彩画の風景画を描き続けた。

この「初夏の志賀高原」は、志賀高原の「天狗の湯」より眺望した坊寺山を描いたもの。

長野県立美術館

出典:図録

小山敬三

「暮れゆく浅間」1968年

小山敬三は、長野県小諸市生まれ。

藤島武二に師事。1920年渡仏、シャルル・ゲランに師事。

60年日本芸術院会員、75年文化勲章受賞。

浅間山は日本に数少ない油彩画のモチーフで、この作品は夕暮れ時の浅間山を描いたもの。

長野県立美術館

出典:図録「信州ゆかりの天才アーティスト―長野県信濃美術館名品展―」

中村直人

「暁の浅間」1973年

中村直人(ナカムラナオンド)は、長野県上田市生まれ。

彫刻家の吉田白嶺に師事、彫刻家として活躍。

戦後渡仏し、グワッシュを用いた水彩画に転向。

長野県立美術館

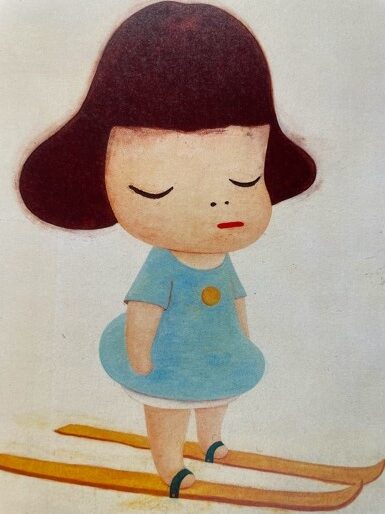

出典:図録「青森県立美術館所蔵名品選」

奈良美智

「So far apart」1996年

奈良美智は、青森県弘前市生まれ。

愛知県立芸術大学大学院を卒業し、ドイツの国立デュッセルドルフ芸術アカデミーで学ぶ。

青森県立美術館

出典:図録「青森県立美術館所蔵名品選」

斎藤義重

「あほんだらめ」1948年

斎藤義重は、青森県弘前市生まれ。

1960年にグッケンハイム国際展最優秀賞を受賞。61年にサンパウロ・ビエンナーレ外国部門最優秀画家賞受賞など、海外での評価も高まっていった。

青森県立美術館

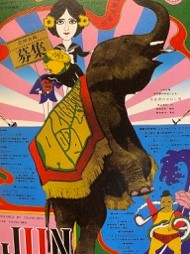

出典:図録「青森県立美術館所蔵名品選」

寺山修司

「天井棧敷定期会員募集」1967年

寺山修司は、青森県弘前市生まれ。

1967年に「演劇実験室 天井棧敷」を旗揚げ、日本のアヴァンギャルド芸術を牽引した。

「天井棧敷定期会員募集」のポスターデザインは、横尾忠則。

青森県立美術館